東京海上HD、パナソニック CDIOとCHROが語る「個の強み」を活かす風土変革〜D&Iの推進とチャレンジを推奨するカルチャーづくり〜 「HR Transformation Summit 2022」イベントレポート

人的資本経営への注目がますます高まっている一方で、多くの企業が「どのように実践すればいいのか分からない」といった悩みを抱えているのが現状です。そこでこの度、人的資本経営の実践に際して第一線でご活躍されている方にご登壇いただき、それぞれの立場から情報と知見を共有する「HR Transformation Summit 2022」を開催しました。

「Keynote Speech 2」では、東京海上ホールディングス株式会社、CDIOの鍋嶋美佳氏と、パナソニック株式会社、CHROの加藤直浩氏にご登壇いただき、「個の強みを活かす風土変革とは」というテーマでトークディスカッションをおこないました。

【イベント実施日】

2022年8月4日

【スピーカー】

・東京海上ホールディングス株式会社 執行役員人事部長 CDIO 鍋嶋 美佳 氏

・パナソニック株式会社 取締役 執行役員 CHRO 加藤 直浩 氏

・株式会社リンクアンドモチベーション 常務執行役員 川内 正直

▼HR Transformation Summit2024へのご参加はこちらから

▼従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

「個の特徴」が組織の方向性に向かって発揮されたとき、「個の強み」になる

リンクアンドモチベーション 川内:本日は、「個の強みを活かす風土変革とは」というテーマで、東京海上ホールディングス株式会社 執行役員人事部長CDIOの鍋嶋美佳様、パナソニック株式会社 取締役執行役員CHROの加藤直浩様、お二方をお招きしてトークセッションを進めてまいります。

最初に私から、前段のお話をさせていただきたいと思います。

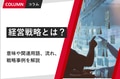

企業が向き合うべき主な市場として、顧客から選ばれる「商品市場」と、従業員から選ばれる「労働市場」がありますが、近年、この2つの市場が大きく変化しています。

商品市場では、商品のライフサイクルが短くなり、企業は次々と新しいアイデアを生み出していかなければ顧客から選ばれにくくなっています。言い換えれば、新しいアイデアを生み出す主体として「個」の重要性が高まっている状況です。

労働市場においても大きな変化が起きており、たとえば、この10年で新入社員が会社に求めるものは大きく変化しています。個人が企業に求めるものが多様化しており、多様な個人を束ねていく難易度が高まっているのが昨今の状況です。

このような変化を踏まえると、今後は「個の強み」を引き出し、束ねていくことができる企業が様々な市場から選ばれていくのであろうと思います。

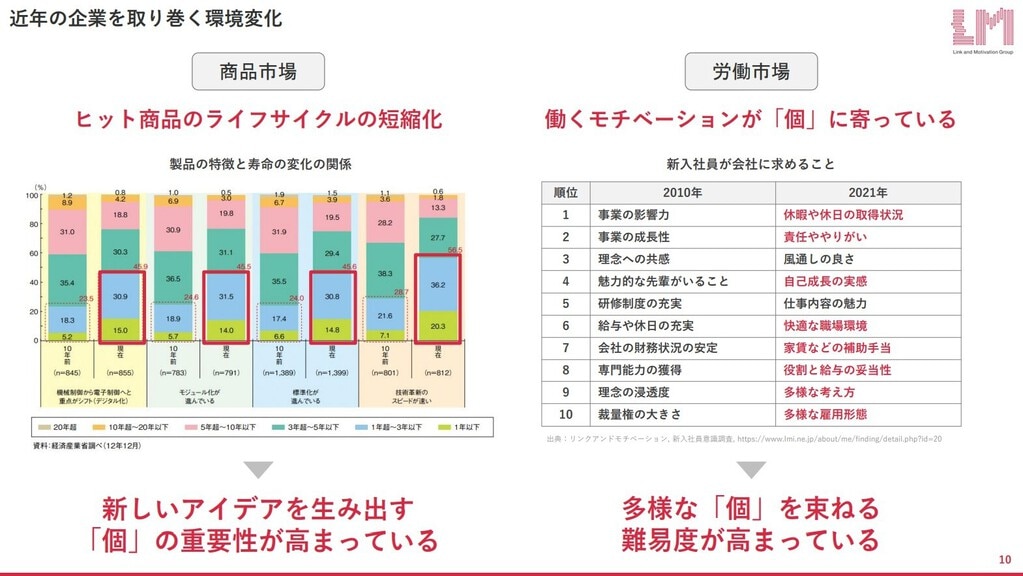

「個の強み」について補足すると、我々は「個の特徴」と「個の強み」は別のものであると考えています。

サッカーで言えば、足が速いことや持久力があることは「個の特徴」です。一方で、サッカーチームには、細かくパスをつないでいくとか、カウンター主体とか、勝つための戦略があり、戦略によって「個の特徴」の活かし方が変わってきます。「個の特徴」がチームの方向性に向かって発揮されたとき、それが「個の強み」になるのです。

また、「個の強み」を引き出していくためには、「個別性」と「関係性」という2つのテーマがあると思います。個別性というのは、個々が持つ強みを大切にすることで、関係性というのは、マネジメントやルールによって強みを活かせる状態をつくることです。このように個別性と関係性の両方にアプローチし、組織が目指す姿に向けて「個の強み」を束ねることが重要であると考えています。

今回は、個別性に重点を置く形で東京海上ホールディングス様の取り組みを、関係性に重点を置く形でパナソニック様の取り組みを紹介させていただければと思っています。それでは、東京海上ホールディングスの鍋嶋様からお願いします。

東京海上グループ一体となってD&Iの取り組みを加速する

東京海上HD 鍋嶋氏:本日は「ダイバーシティ&インクルージョンの推進~同質性の高い組織から多様性のある組織へ~」というタイトルでお話をさせていただきます。

私どもは現在、46の国・地域で事業を展開しており、従業員の半数を海外のメンバーが占めています。近年、多発する自然災害や感染症の拡大など、不確実性が高まる世界において、多様化するニーズや社会課題の解決に対応していくためには、多様な人材を活用していくことが不可欠だと考えています。

私どもは「お客様や地域社会の“いざ”をお守りすること」をパーパスとして掲げていますが、このパーパスを実現するためには、多様な人材が持つスキル・経験を適材適所で活かしていくことが重要です。そして、そのために欠かせないのが、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進であり、働きがい、従業員エンゲージメントの向上です。

本日は、D&Iの推進にフォーカスして、「グループ一体となったD&Iの推進」「ジェンダーギャップの解消」「D&Iに向けた風土醸成」という3つのポイントからお話ししてまいります。

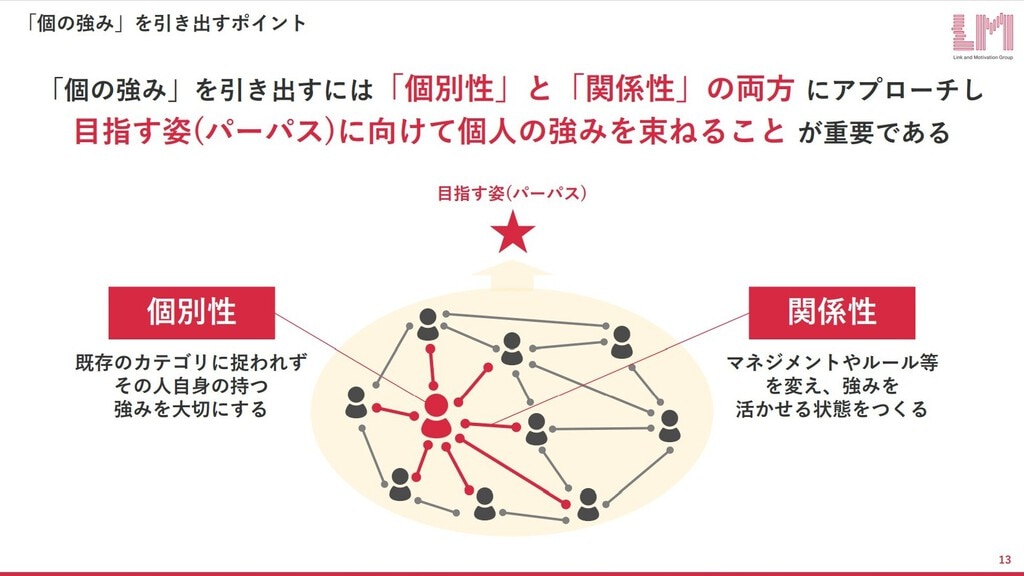

まず、「グループ一体となったD&Iの推進」についてご説明します。

弊社はこれまでも国内、そして海外のグループ会社ごとにD&Iを推進してきましたが、今後はグループ一体となってD&Iを推進していくために「ダイバーシティカウンシル」と、その統括として「グループダイバーシティ&インクルージョン総括(CDIO)」を創設しました。これによって、グループとしてさらにD&I推進の取り組みを加速していきたいと思っています。

また、弊社にはトップマネジメントも含め多様な専門性を持った人材がいます。このような人材の経験や専門性、知見を幅広く活用してグループ全体の成長につなげるために、国内外の適材を適所に配置しています。

加えて、パーパスの浸透に向けた交流会を実施しています。「真面目な話を気楽にする会」ということで「マジきら会」と名付けているのですが、CEOを中心に国内外の社員とカジュアルな交流会をおこない、パーパスの浸透に向けた活動に取り組んでいます。

3つの取り組みでジェンダーギャップの解消を図る

東京海上HD 鍋嶋氏:次に、ジェンダーギャップの解消に向けた取り組みとして、国内の中核企業である東京海上日動の事例をご紹介します。世の中では「女性活躍推進」と言うことが多いと思いますが、この言葉だと「女性だけさらに頑張れ」というニュアンスを感じる方もいるので、私どもは「ジェンダーギャップの解消」と呼んでいます。

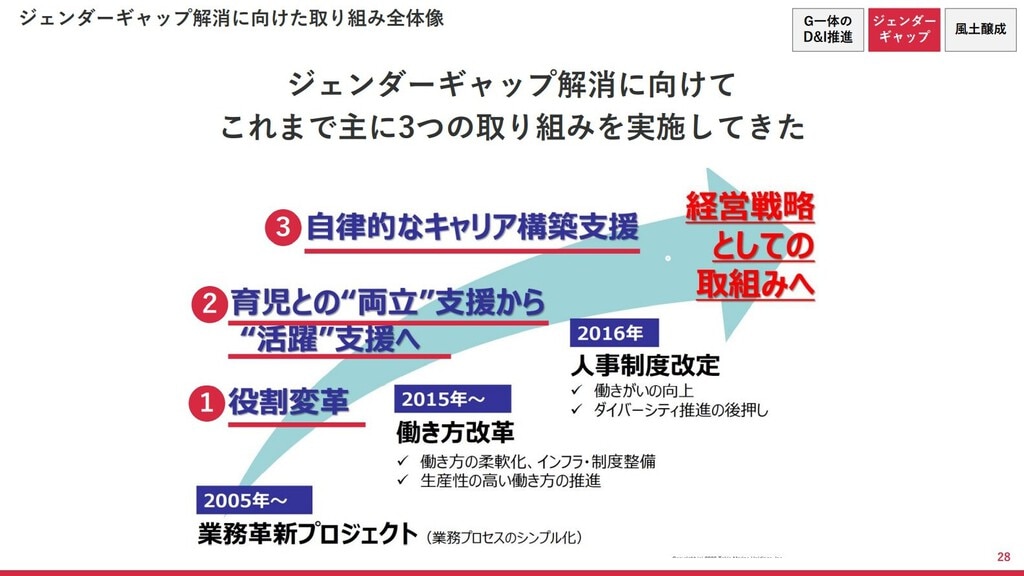

これまで、ジェンダーギャップの解消に向けて「役割変革」「育児との両立支援から活躍支援へ」「自律的なキャリア構築支援」という3つの柱で取り組みを推進してまいりました。

まず、「役割変革」の取り組みです。保険会社は事務が非常に多い業態なのですが、従来は事務の仕事をほぼ女性社員が担っていました。しかし、2005年にスタートした業務革新プロジェクトによって、機械化やプロセスの簡素化、キャッシュレス化が推進され、事務プロセスが大幅に効率化されました。その結果、事務を担っていた女性社員の役割を変えて、お客様に直接価値を提供する仕事へと移っていきました。役割変革の前は、営業職はほぼ男性で事務職はほぼ女性でしたが、役割変革の後は女性の営業担当者が大幅に増えています。

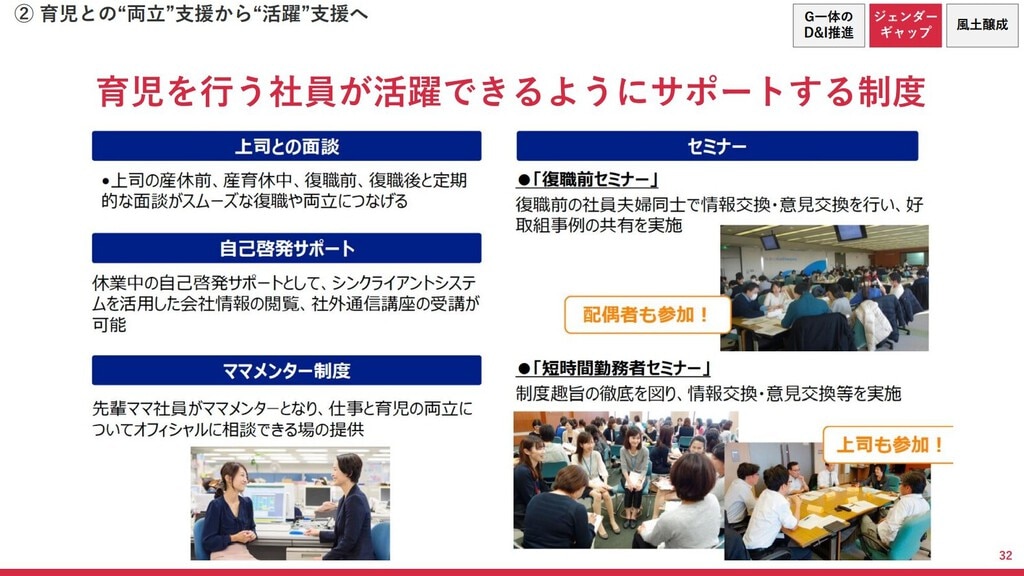

次のステージとして、「育児との両立支援から活躍支援へ」という取り組みがございます。育児との「両立」をサポートするだけでなく、女性社員の「活躍」の幅を広げるためのサポート制度も充実させてまいりました。

たとえば、上司との面談です。産休前、産育休中、復職前、復職後と、定期的に面談をおこなうことでスムーズな復職や両立につなげています。また、休業中の自己啓発サポートや、先輩ママ社員がメンターになるママメンター制度、その他、復職前セミナーや短時間勤務者セミナーなどの制度を整えています。このように支援体制の充実を図ることで、育児休暇制度や短時間勤務制度を利用して復職する社員が年々増加しています。

また、「自律的なキャリアの構築支援」として、女性社員のキャリア構築に向けたキャリアカレッジや研修を役職ステージごとに整備しています。今回、特にご紹介したいのが、「Tokio Marine Group Women's Career College(TWCC)」というグループ内のキャリアカレッジです。TWCCは、国内のグループ会社に勤める女性社員を対象に、リーダーシップ論やデザイン思考、デジタルトランスフォーメーションなど、半年間で全6回のプログラムを実施するものです。土曜日開催で自費参加にもかかわらず、全国から倍率2倍以上の応募がある人気のプログラムとなっています。

ジェンダーギャップ解消の取り組みを通して私どもが目指している姿は、会社や組織のあらゆる意思決定の場に女性が当たり前に参画している状態です。その一つの指標として「2030年度までに管理職以上の女性比率30%達成」という目標を掲げています。

数値目標の達成だけを目指すのではなく、同時に、ワークエンゲージメントの向上にも取り組んでいます。一人ひとりの社員が自分らしいキャリアビジョンを描き、働きがいを実感しながら前進し、成長し続けられるための組織風土や働き方の変革に取り組んでいます。

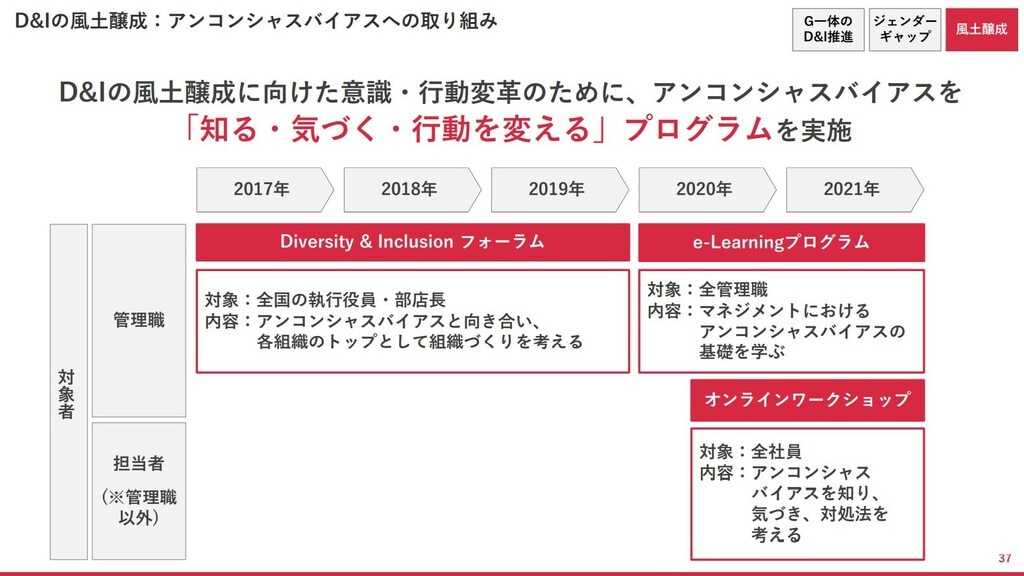

D&Iの推進はアンコンシャスバイアスを知ることから

東京海上HD 鍋嶋氏:最後に、「D&Iに向けた風土醸成の取り組み」についてお話しします。D&Iを推進するにあたっては、D&Iを意識や行動の変革につなげていくことが非常に大事だと考えています。そのために、アンコンシャスバイアスについて「知る・気づく・行動を変える」プログラムを実施してまいりました。

マネジメント層を対象に、アンコンシャスバイアスやダイバーシティマネジメントをテーマにした「Diversity & Inclusion フォーラム」というイベントを毎年開催し、外部講師による基調講演や社員によるパネルディスカッション、参加者によるグループディスカッションをおこなってきました。また、アンコンシャスバイアスは誰もが持っているものですから、全社員向けのワークショップもオンラインで開催しています。

一人ひとりに向き合い、違いを受け入れること。お互いをリスペクトすること。それによって多様な「個」の力を最大限に引き出して、個人と会社の成長につなげること。これが、私どものD&Iが目指す姿でございます。私からは以上になります。

リンクアンドモチベーション 川内:鍋嶋様、ありがとうございました。続きましてパナソニックの加藤様、お願いします。

カルチャーはミッション・ビジョン実現の土台になるもの

パナソニック 加藤氏:本日は「チャレンジを奨励するカルチャーづくり~安定風土から挑戦風土へ~」というタイトルでお話をさせていただきます。

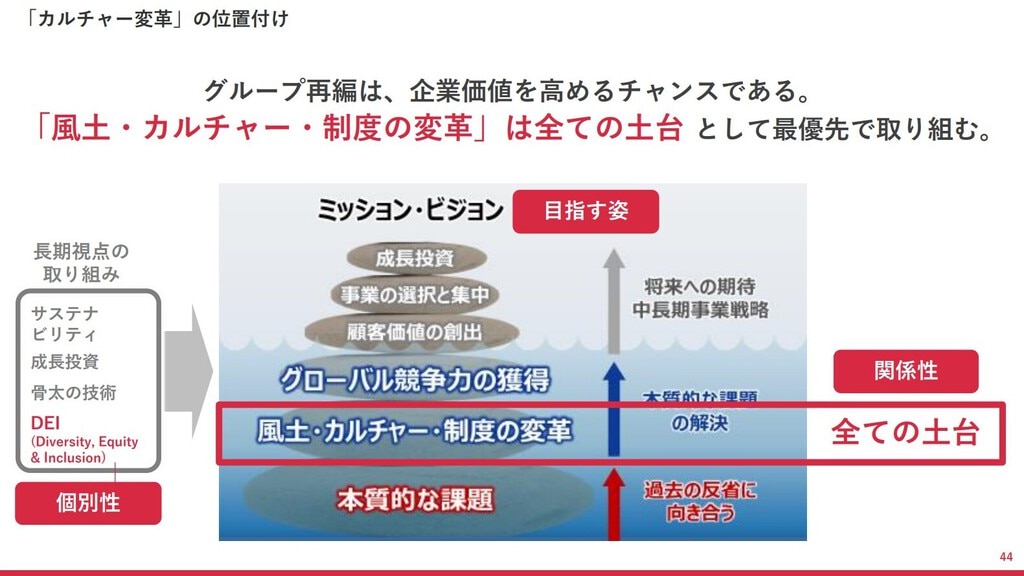

パナソニックは、今年の4月に大きな事業再編があり、経営体制も一新して再スタートしています。そのなかで大きなテーマになっているのが、「パナソニックのカルチャーをいかに変えていくか?」ということです。

こちらが、社内でよく使っているスライドなのですが、水面の上は「何に投資する」「どんな事業に選択と集中をする」といった世の中から見える部分です。一方で、風土やカルチャーは水面下の見えない部分にあります。しかし、風土やカルチャーはすべての土台になる部分であり、ここがしっかりしていないと、どんなに立派なミッション、ビジョンを掲げていてもグラグラして積み上がりません。

我々は昨今、この風土・カルチャーに課題があると認識しています。入社したばかりの時期は誰もが「活躍社員」と呼ばれるゾーンにいますが、5年くらい経つと「あきらめ社員」が多くなってしまうという状況がありました。このことは、EOS(従業員意識調査)を通して寄せられる社員の声からも明らかでした。

そのため、土台から立て直すべく、4月よりカルチャー変革に取り組んでいるところでございます。個々の社員がパフォーマンスを最大限に発揮し、今一度、働きがいと誇りを感じる会社に生まれ変わるため、チャレンジし続ける人を大事にするカルチャーをつくっていきたいと思っています。

カルチャー変革のために推進しているのが、「マインドを変える」「仕組みを変える」「マネジメントを変える」という3つの取り組みです。

現場に権限委譲し、チャレンジした社員にしっかり報いる

パナソニック 加藤氏:まず、「マインドを変える」取り組みについてご説明します。我々は非常に大きな組織であることもあり、チャレンジしようにも現場の第一線に権限がないという状況がありました。自らチャレンジして自ら責任を取るという、ある意味、当たり前のサイクルが回らないのが大きな課題だったと思います。そのため、権限と責任を現場の第一線に移して、自分ごととして事業を推進していくマインドセットをしていこうと考えました。

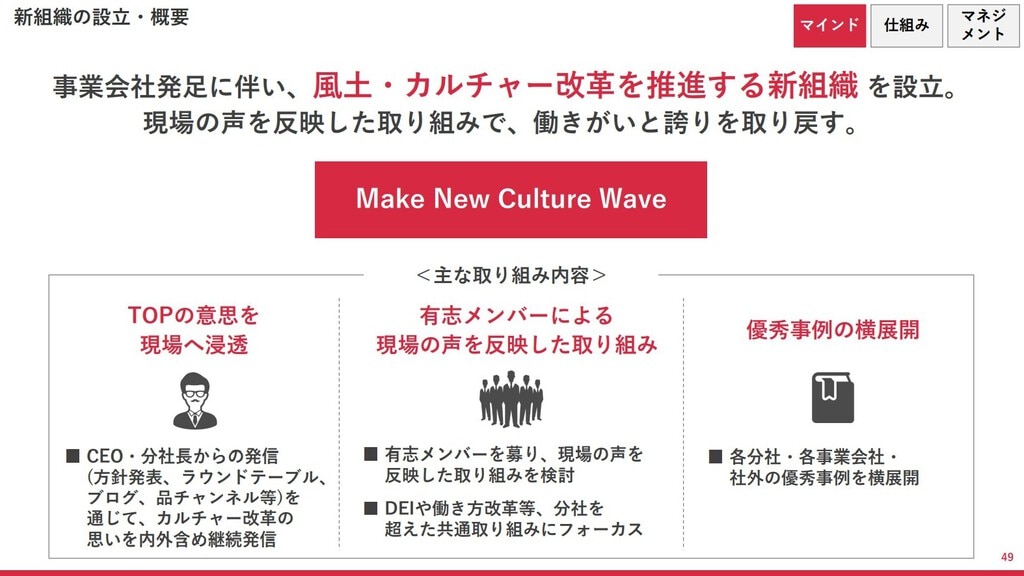

そこで今回、「Make New Culture Wave」という新組織を立ち上げました。この組織はまず、トップの意思を現場に浸透させていくという役割があり、CEOや分社長がカルチャー変革の思いを継続的に発信していきます。ただ、トップダウンだけでは良くないので、現場の声を反映した取り組みもおこないます。経営陣と現場のギャップを解消するために、有志のメンバーを募って、DEIや働き方改革などの取り組みを進めていきます。

そして、各現場で取り組んでいる優秀な事例を横展開する取り組みです。横展開することによって、その部署は承認されることになりますし、他部署から見れば「こんなことをやっているんだ」という学びにつながると考えています。

次に「仕組みを変える」取り組みについてご説明します。従来の評価・報酬制度にはメリハリがなく、残念ながら、チャレンジした人にしっかり報いることができない仕組みになっていました。端的に言えば、個人のパフォーマンスよりも、担当している事業のパフォーマンスのほうが報酬に影響する制度だったと思います。

もちろん、事業の成果を追求することは重要ですが、個人のパフォーマンスもしっかり見ていくべきだと、個人の成果に応じたメリハリのある評価・報酬制度に変更しています。とはいえ、弊社は様々な事業を展開しており、5つの分社それぞれで向き合う業界も違うので、全社一律ではなく、分社ごとに評価制度を策定することにしました。ただ、報酬に幅をつけて、チャレンジした人にしっかり報いるということだけは全社統一の価値観としています。

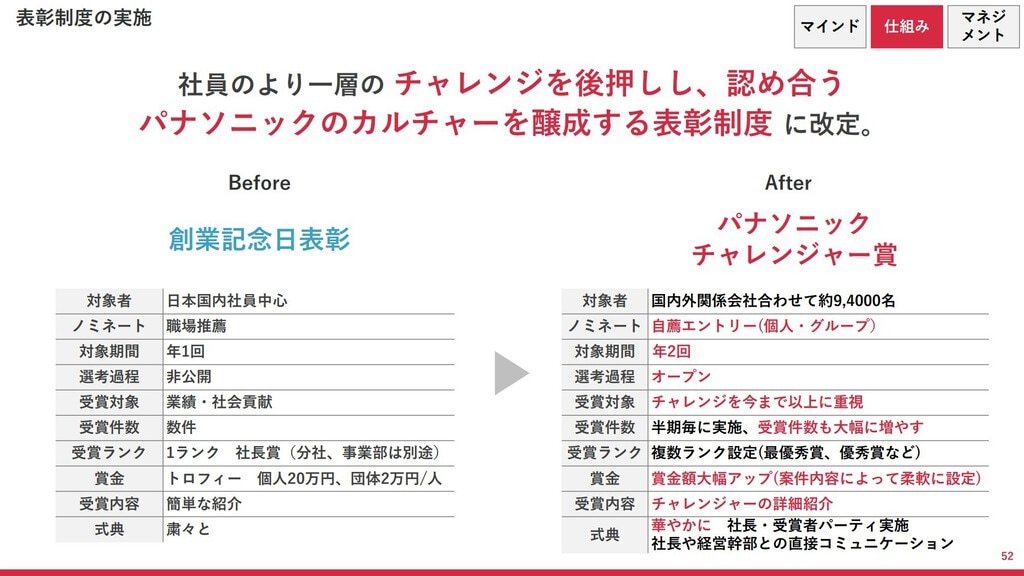

個人のチャレンジを促し、それを褒め称える文化をつくっていきたいという狙いから、表彰制度の改定もおこないました。弊社には以前から「創業記念日表彰」という表彰制度がありましたが、これを「パナソニックチャレンジャー賞」というものに刷新しています。

以前と違うのは、「職場推薦ではなく自分でエントリーするようにしたこと」「選考過程は非公開ではなく投票も含めてオープンにしたこと」「粛々とした式典ではなく華やかな式典にしたこと」などです。受賞件数も大幅に増やしていますし、賞金額も大幅にアップしています。

ミドルマネジメントが本気にならないと会社は変わらない

パナソニック 加藤氏:最後に「マネジメントを変える」取り組みについてご説明します。ここに関しては、経営層のアセスメントやポストオフ基準の明確化のほか、新たに社外取締役を招へいして外部の視点からサゼッションをいただいたりしています。

もちろん、現場のミドルマネジメントが本気になって変わらないと会社も変わっていけませんので、ミドルマネジメント層の基礎構築にも力を入れています。「Make New Management Seminar」という2日間のセミナーを用意し、コンプライアンスやDEI、組織開発やコミュニケーション向上、パルスサーベイの活用による組織改善などの教育から着手しています。

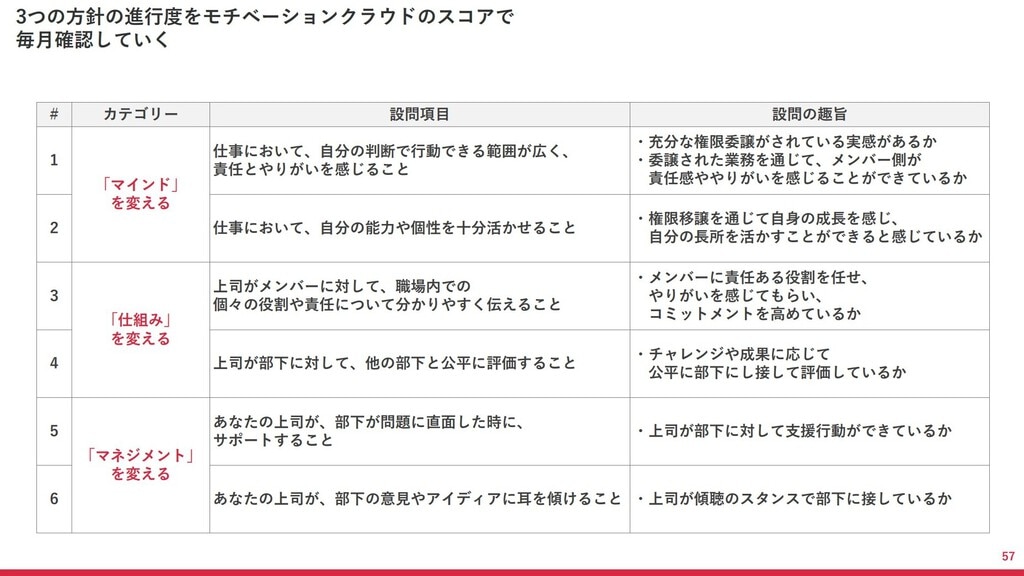

「マインド」「仕組み」「マネジメント」、この3つを変える取り組みを測定するために導入したのがモチベーションクラウドです。以下のような設問項目でサーベイをおこなうことで、それぞれの取り組みの浸透度合いを定量的に測っていきたいと思っています。

我々は年に1回、EOSをおこなっていますが、EOSでは総合的な社員満足度しか測れません。社員が期待していることに対して、どこまでギャップを埋めることができたのかというところも測っていきたいと思っていましたので、「期待値」と「満足度」の2軸で測定できるモチベーションクラウドを導入しました。

4月に新体制になったパナソニックは、社員全員がパフォーマンスを最大限に発揮して、働きがいと誇りを感じられる会社を目指しています。そのために、チャレンジし続ける人を大事にする会社に変革していきたいと思っています。私からは以上になります。

リンクアンドモチベーション 川内:加藤様、ありがとうございました。ここからは、トークディスカッションに移ってまいります。

トップの本気度と現場の腹落ち度が成否を分ける

リンクアンドモチベーション 川内:トークディスカッションのテーマとして、3つほど質問をご用意しております。最初の質問が「取り組みの中で感じられた難しさと乗り越えるためのポイントは何ですか?」というものです。お二方、いかがでしょうか。

東京海上HD 鍋嶋氏:D&I推進において、難しいのがその取組み意義を浸透させることです。D&Iという言葉に関しては、「ダイバーシティ=多様性」はまだ分かるけど、「インクルージョン=包摂」というのが分かりにくいという声がよく聞かれます。このような分かりにくさもあるので、D&Iのコンセプトもさることながら、「なぜ、D&Iに取り組む必要があるのか?」という意義を全社員に浸透させるのは難しいと思っています。

本来、多様性というのは、一人ひとりにフォーカスしたものですが、どうしてもマジョリティーとマイノリティーという構図で捉えられ、少数派を受け入れることだと考えられがちです。もちろん、それも必要なことではありますが、前提として、誰もがダイバーシティの一部であるということを認識しなければいけません。「マイノリティーを受け入れてあげる」ではなく、「自分自身も個人としてダイバーシティの一部である」という認識を持ってもらうまでが、なかなか難しいなと思いますね。

これについては、とにかく地道に取り組む必要性を語り、取り組んだ先にある未来を見せていかなければなりません。まずはトップがD&Iに取り組む必要性をいろんな場面で繰り返し語ることが重要です。もちろん、トップだけでなく、各組織のリーダーが語っていくことも大切です。

ただ、トップが「こうだ」と言って、みんなが「そうか」と納得するほど簡単なわけではありませんので、ボトムアップの取り組みも必要です。先ほどお話ししたアンコンシャスバイアスに関する研修もそうですが、全社員が「D&Iって何だろう?」と考えていくような機会をつくるのも重要なことだと思います。

パナソニック 加藤氏:鍋嶋様のお話と共通する部分もありますが、私が今回の取り組みで強く意識していることが2つあります。一つは、トップの本気度です。「うちもやってみようか」という姿勢ではなく、「会社を変えるためには、絶対にやり切らなければいけない」という姿勢で、いかに本気になって取り組めるかが重要です。

もう一つが、現場の腹落ち度です。「トップがああ言っているからやろうか」という姿勢では、短期的に続いたとしても組織のDNAとして浸透することはありません。結局は、社員が「自分たちにメリットがあることだ」とか、「困難はあるけど良い未来が待っているはずだ」と思って取り組めなければ失敗に終わってしまうでしょう。

現場の社員は決してチャレンジ精神がないわけではなく、権限を与えられていないんです。特に我々のような大きい組織は階層もかなり多いので、何かをやろうと思っても、「これだけのラダーを登らないと決められないんだ」「結局、最後は誰かが決めるんでしょ」といった状況が多々あったと思います。これでは、社員が本気になれるはずもありません。

ですから、どんどん第一線に権限委譲をして、自分たちで決めたことは自分たちで実行できる組織をつくっていかなければいけません。あとは、やりたいと思っている現場の社員が「本当にチャレンジできるんだ」という変化を感じられることですね。

定量指標だけでなく生の声も聞いていくことが重要

リンクアンドモチベーション 川内:ありがとうございます。2つ目の質問が「取り組みの効果をどのような指標で測定していますか?」というものです。お二方、いかがでしょうか。

パナソニック 加藤氏:先ほどお話ししたように、モチベーションクラウドで測定しているエンゲージメントスコアや各項目の期待度・満足度は重要な指標として見ていきたいと思います。年1回のEOSも、グローバルでの立ち位置の比較になりますし、改善度を見られるのでやっていきます。

一方で、定量的なサーベイだけでなく、リアルな声も拾っていかなければいけません。たとえば、労働組合の委員の声や現場のマネジャーの声、経営層の声などですね。定量的な指標で見るだけでなく、その裏側にある、実際に感じていることや実際に起こっていることを、あらゆるチャネルを使って丁寧に拾うようにしています。そうすることで、「指標としてはこう現れているけど、実は~」ということも見えてくるはずです。

東京海上HD 鍋嶋氏:たとえば、ジェンダーギャップの解消であれば、一つの指標として女性の管理職比率があります。ただ、これも急激に変わるものではありませんし、日本における課題と海外における課題が違うこともありますので、グループベースでの指標はなかなか設けにくいという悩みもあります。

私どももモチベーションクラウドを使っており、部署や年代、性別や役職など、様々な切り口で定量指標を追っています。ただ、加藤様がおっしゃるとおり、サーベイの数値だけでなく生の声も拾い上げ、「実際にどのような声がこの数値につながっているのか?」を見ていくことは非常に重要だと思いますね。

一人ひとりの社員が「なりたい自分」へ挑戦できる会社へ

リンクアンドモチベーション 川内:ありがとうございます。3つ目の質問が「取り組みに関する経営としての狙いや、今後実現したいことについて教えてください」というものです。お二方、いかがでしょうか。

東京海上HD 鍋嶋氏:私どもは、D&Iの推進を経営戦略として位置付けています。というのは、個々の社員が自分の強みや能力を最大限に発揮できるようになることで、その個人が成長し、それが会社の成長につながり、持続的な価値向上をもたらすからです。

経営としては、一人ひとりの社員が自分の力を出し切れる組織風土をつくっていく必要がありますし、役割・機会を与えていくことも必要です。組織は人で成り立っているわけですから、一人ひとりの社員が「なりたい自分」や「やってみたい仕事」に挑戦できる会社を目指していきたいなと思っています。

パナソニック 加藤氏:パナソニックは最初に事業部制を始めた会社でもありますし、創業者が体が弱かったこともあり、「仕事を任せる」というDNAが根付いていました。歴史を振り返ってみても、経験の少ない若い社員にどんどん任せてきた会社です。一方で、「任せて任さず」という創業者の言葉があるとおり、任せっきりではなく、ときにアドバイスをして、ときに期待の言葉をかけ、ときに叱咤激励をするという風土がありました。こうして任されたメンバーはやる気をみなぎらせ、難題に挑戦し、持てる力の120%を発揮して会社を成長させてきたわけです。

今、我々の強みであるDNAが失われつつあるのは非常に危機的なことであり、今回のカルチャー変革の背景になっているのは先ほど申し上げたとおりです。

結局、どのような会社も実際に経営をしているのはそれぞれの現場です。現場の社員が自分たちで考え、自分たちで決め、自分たちで責任を取るということができるようになれば、モチベーションも上がりますし、どんどん成長できると思います。

会社生活という非常に長い時間をお預かりしている我々にとって、社員を不幸にするなんてことはあってはなりません。まだまだ道半ばですが、一人ひとりの社員が日々幸せを感じ、輝きながら仕事をしている未来を実現できたら最高だと思っています。

リンクアンドモチベーション 川内:素晴らしいお話をありがとうございました。以上をもちまして、本日のトークディスカッションは終了とさせていただきます。ご登壇いただいたお二方、そして視聴者のみなさま、ありがとうございました。

▼HR Transformation Summit2024へのご参加はこちらから

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら