エンゲージメント向上施策を徹底解説 効果や取り組みの流れ、成功事例をご紹介

▼ 各種業界ごとのエンゲージメントスコアと効果的なアクションプランとは?記事はこちら

目次[非表示]

昨今、多くの企業でエンゲージメントを向上させるための取組みが進んでいます。

企業と従業員がともに成長するために有効な考え方ですが、エンゲージメントとはどのようなものなのでしょうか。エンゲージメントの概念や取組みのポイントをご紹介します。

▼【従業員エンゲージメント】と【従業員満足度】の違いがわかる!資料はこちら

▼従業員エンゲージメント向上のための効果的なアクションプラン

そもそもエンゲージメントとは

エンゲージメントとは、個人や組織がある活動、プロジェクト、または目標に対してどの程度関与し、熱心に取り組んでいるかを示す概念です。これは、従業員のエンゲージメント、顧客のエンゲージメント、さらには市民参加など、多くの異なる文脈で使用されます。

組織における従業員のエンゲージメントは特に重要であり、これは従業員が自分の仕事にどれだけ熱心であるか、企業の目標に対してどれだけコミットしているかを反映します。高いエンゲージメントは一般的に生産性の向上、従業員満足度の増加、そして離職率の低下につながります。

エンゲージメントを高めることで、企業・個人ともに多くのメリットがあるため、その目的や内容などへの理解を深めていきましょう。

▼エンゲージメントについて詳しくはこちら

エンゲージメントとは?ビジネスにおける意味や定義を解説 従業員エンゲージメントとは?向上施策や成功事例を紹介

エンゲージメント向上の目的

エンゲージメント向上の目的はいくつか考えられますが、大きな目的として挙げられるのが以下の3点です。

・組織の活性化

従業員のエンゲージメントが向上すれば、業務に対するモチベーションが高まり、日々の仕事にポジティブに取り組めるようになります。従業員が主体的に課題に向き合って改善を図ったり、積極的な意見・提案が飛び交ったりするようになり、自然と活気ある組織風土が形成されます。

・生産性の向上

エンゲージメントが高い組織では、一人ひとりの従業員が会社の理念・ビジョンを理解し、理念・ビジョンに沿った判断・行動をしています。そのうえ、上述したように高いモチベーションを持って仕事に取り組んでいるため、組織全体として生産性の向上が見込めるはずです。

・定着率の向上

エンゲージメントが高い組織では、従業員が理念・ビジョンに共感しており、会社に愛着を抱いています。仕事にやりがいや誇りを感じていて、会社に対する忠誠心も高い状態にあるため、従業員の離職防止・定着率向上につながります。

エンゲージメント向上が注目される背景

労働市場、商品市場、資本市場の変化

企業は、商品市場においては「顧客」から、また労働市場においては「従業員」からという2つの市場から選ばれなければいけないと言われています。これは日本の産業が製造業からサービス業中心の産業に変化したことにより発生しているものです。

現在、日本全体のGDPの75パーセントを、第三次産業つまりはサービス業が占めていますが、これが意味することは商品の「ソフト化」です。製造業が中心だった第二次産業に必要とされたのは設備投資で、そのためには金融機関や株主・投資家から選ばれ資金を得なければなりませんでした。

しかし、第三次産業の商品のほとんどがソフトのため、人材さえいれば様々なサービスが提供できる。つまり、商品市場で事業を成功させ、顧客から選ばれる存在になるためには、労働市場で従業員から選ばれる必要があります。

しかし、その労働市場においても変化が起きています。「終身雇用」「年功序列」が当たり前の時代から、一度採用した後も企業は優秀な人材をリテンションし続けなければすぐに会社を辞めてしまう。

これらの環境変化に合わせて、各社毎の人事戦略が必要になってきており、労働市場で従業員から選ばれる企業をつくることは、重要度も難易度も上がっているのです。

また、昨今、多くの企業では「働き方改革」によって、「長時間労働の是正」が進んでいます。しかし、単なる「長時間労働の是正」だけでは、競争力の低下を招きかねません。「働き方改革」の真の目的は、企業の「労働生産性の向上」のはずです。

私たちはこの「労働生産性の向上」は、従業員エンゲージメントの向上によって実現させることができると考えています。そのような時代の変遷に加え、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、多数の企業がリモートワークを導入しました。

上司や部下、社員同士のリアルな場でのコミュニケーション機会が減ったことにより、プロセスよりも「成果重視」が一層進み、「一人の人間として気にかけてくれているのか」「この仕事を通じて本当に成長できているのか」というように、今までは抱かなかった不安を助長させてしまうこともあります。

そのため、現在の新しい働き方においては、より「エンゲージメント」を高めていく事が必須課題となっているのです。

▼従業員エンゲージメント向上のための効果的なアクションプラン

エンゲージメント向上のメリット

エンゲージメントを向上させることは、個人、組織、さらには社会全体に多大なメリットをもたらします。

まず、組織内での従業員エンゲージメントの向上は、生産性の増加、創造性の向上、そして業務の質の向上に直結します。エンゲージメントの高い従業員は一般に、より熱心に仕事に取り組み、イノベーションに対して積極的です。これにより、企業の収益性と競争力が高まります。

また、従業員のエンゲージメントが高いと、職場の雰囲気が改善され、従業員間のコミュニケーションと協力が促進されます。これは、チームワークの向上と組織全体の効率性の向上につながります。さらに、高いエンゲージメントは従業員の職場満足度を高め、結果として離職率の低下に寄与します。これは、人材の流出に関連するコストの削減にもつながります。

総じて、エンゲージメントの向上は、個人の満足度の向上、組織の成功、そして社会的な福祉の向上に寄与する重要な要素です。

エンゲージメント向上に有効な施策や取り組み

相対的に組織状態の良し悪しを知る

会社と社員のエンゲージメントを高めるための第一歩は、現在の組織状態を正確に把握することです。

多くの会社が自社のサービスを売るために、「顧客は何を求めているのか」「顧客ニーズがどう変化しているのか」というマーケティング調査を行いますが、エンゲージメント向上においても、会社の顧客を社員と捉え、社員が求めていることを把握することが求められます。

組織診断において最も一般的なのは、記名式・無記名式のアンケートですが、より詳細に現状を把握したい場合は、回答者本人へのインタビューや、複数名にまとめて話を聞くグループインタビューを行う場合もあります。

「エンゲージメント向上」においては、「期待度」と「満足度」の把握をすることがポイントです。人がなにかに対して「満足」を得られるか否かは、その事柄に対してどれくらいの「期待」を抱いているかによって変化します。

例えどんなに福利厚生を手厚く提供し、これ以上ないほどの豊かな生活を保証したとしても、それを求めていない社員にとっては満足度にはそれほど関係がないのです。社員が会社に対して抱いている「期待度」と「満足度」のギャップにこそ注力すべき課題が隠れています。

「診断」と「変革」の2ステップでPDCAを回す

「診断」と「変革」の2ステップを踏むことが重要です。さまざまなアンケート等で対従業員や対顧客の現状を多角的に現状把握(診断)をしたら、更にエンゲージメントを向上させる施策(変革)を講じていく事が求められます。

エンゲージメント調査では、良い点だけでなく課題も浮き彫りになります。課題が明確になったら、次はそれを改善、解決するための施策を考え実行し、再度測定を行い効果があったかどうかを検証してPDCAを回す。

エンゲージメントを高めるためには長期的な取組みが必要なのです。

社員の帰属要素の魅力を高める

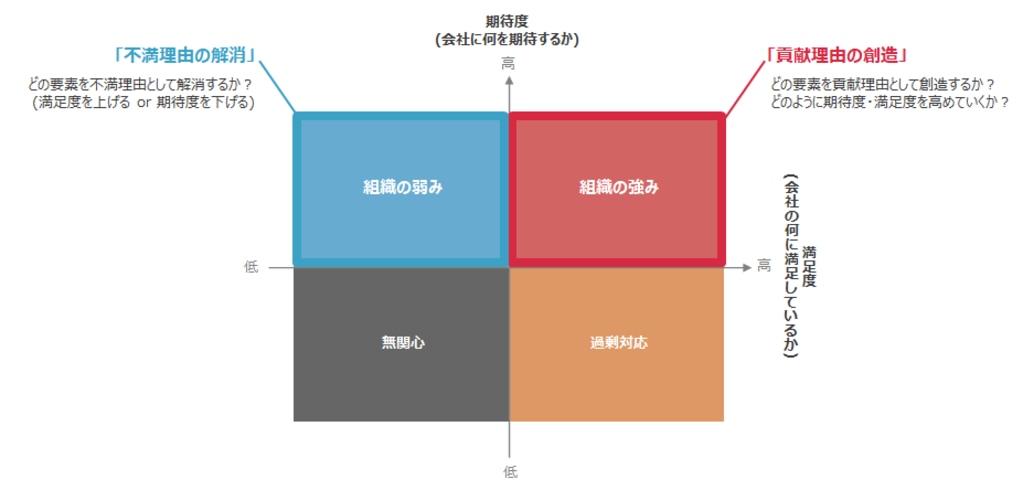

社員の帰属意識を高めることは、企業と従業員の相思相愛である状態を作るために重要なポイントです。組織に求める項目の“期待度”と“満足度”を把握しながら、戦略的に「不満理由の解消」と「貢献理由の創造」を行うことが重要です。

上記はリンクアンドモチベーションが開発した国内初の組織改善クラウドサービス「モチベ―ションクラウド」に搭載されている診断技術「エンゲージメントサーベイ」の「期待度」と「満足度」の2軸で回答結果を整理したマトリックス(4eyes® Windows)です。

社員のワークモチベーションは多様化し続けており、社員が会社や職場に期待する要素は多岐に渡ります。そのため、これからの企業経営においては、こうした多様なワークモチベーションの状態を把握し、束ねていく必要があります。

しかし、従来の社員調査のように「満足度」のみのヒアリングでは社員が何を求めているのか把握することができず、具体的な打ち手を設定することは困難でした。

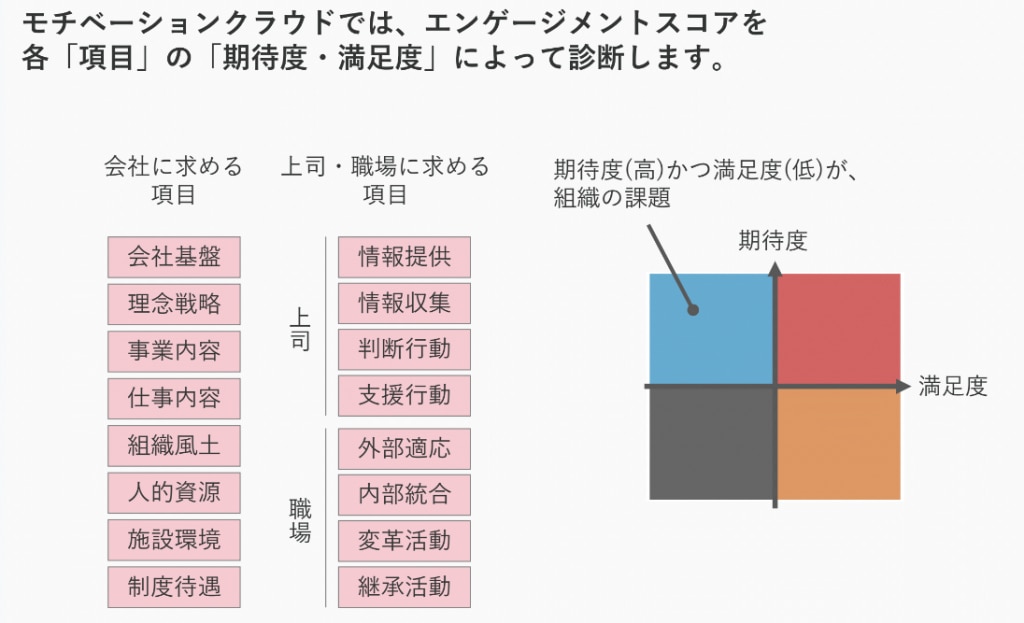

当技術では、社会心理学を下敷きに、社員のエンゲージメントに大きく影響する16の要素に基づいた網羅的な設問項目を用いて、「満足度」に加えて「期待度」をヒアリングすることで、会社と社員の関係性を明らかにしています。

社員の回答結果を「期待度」と「満足度」の2軸で整理することで、社員エンゲージメント状態を可視化、数値化することが可能となります。

上記の図でいう左上「組織の弱み」が「不満理由の解消」領域となり、プロットされたどの項目を不満理由として解消するのか決める必要があります。

また、右上の「組織の強み」にプロットされた項目の中から、どの項目を貢献理由として創造していくか決めて実行していく必要があります。

▼持続的な企業成長に直結するエンゲージメント向上のための仕組みとは

エンゲージメント向上を阻害する2つの課題

リンクアンドモチベーションが提供する、従業員エンゲージメントを把握し向上させるためのツール「モチベーションクラウド」は、8,010社、203万人の実績を持つ組織のモノサシ「エンゲージメントスコア」で、組織状態を定量化・可視化し、See・Plan・Do・Check&Actionのサイクルを回すことで、組織の問題を解決する国内初の組織改善クラウドです。

この創業から20年間蓄積してきたエンゲージメントサーベイの結果から、エンゲージメントを阻害するポイントワースト2をご紹介します。

この2点は、日本企業の多くが悩みを抱えている問題であり、この課題を克服することができれば、エンゲージメント向上を狙うことができるポイントといえます。

エンゲージメントを阻害するポイントをご紹介する前に、エンゲージメントサーベイの構成について簡単にご説明します。

モチベーションクラウドでは集団凝集性理論をもとに「会社」「上司」「職場」の3つの観点、16の領域で設問を構成し、それぞれの項目に対して、「期待度」と「満足度」を測ります。

「期待度」と「満足度」を二軸にし、従業員が会社や職場に何を求めていて、何に満足しているかとを、先ほどの16領域を相対化した以下のマトリクスを「4eyes Windows®」といいます。

このマトリクスを用いることで、取り組む課題の優先順位を効果的に決定することができます。まず「期待度:高」「満足度:低」の左上の“弱み”領域に着目し、この中にある項目を優先的に対応することで、従業員のエンゲージメントを効率的に向上させることができるのです。

では、ここから弊社の国内最大級のデータベースから明らかになった、「期待度」と「満足度」のギャップが最も大きい項目を、日本企業の組織課題ワースト2位としてその対策とともにご紹介します。

ワースト1位「階層間の意思疎通」

日本企業が最も多く抱えている組織課題の1位は「階層間の意思疎通」、つまり社内の上下の階層間で意思疎通が図れていないことであることがわかりました。

モチベーションクラウドのデータからは、全データを平均すると、期待度 4.07、満足度 3.06となり、そのギャップの平均は-1.01でした。

「階層間の意思疎通」がとれていない状態とは、旧来の日本の特徴的な組織スタイルである年功序列や終身雇用の影響により、経営陣の戦略を知らない中で現場が独自に判断をし、企業としての方向性がばらついたり、また一方で市場や現場の状況を知らない経営層が判断をするなどの行き過ぎたヒエラルキー型組織としての問題が起きている可能性があります。

こういった「階層間の意思疎通」の問題を克服するためには、経営層が企業方針や決定事項を背景を含めてスピーディーに伝達することが最もシンプルであり効果的な対策です。

現場から「経営は何も分かっていない」「経営は何も動いてはくれない」などの声が上がることは多いですが、即座に丁寧に意思決定の背景を伝達し、相互の納得感を高めることで満足度を高めることができるのです。

そして、このような経営と現場のコミュニケーションの橋渡し役となる「管理職」の育成がポイントとなってきます。

ワースト2位「適切な採用・配置」

モチベーションクラウドのデータが示す、日本企業が抱えている組織課題のワースト2位は、「適切な採用・配置」でした。自社が事業状況に適した採用・配置を行っていることに対する期待度と満足度を平均すると、期待度 4.07、満足度 3.07、そのギャップ -1.00となっています。

このような結果となった背景には、日本に古くから根付く新卒一括採用によって中途採用が進まず、適切な人材採用ができていないと従業員が感じている可能性が垣間見えます。

また、従業員本人のキャリアやモチベーションを考慮しない転勤や異動によって、問題が起きている可能性があります。

このような「適切な採用・配置」の問題への対応としては、キャリアマネジメントを促すための施策や制度を導入することが挙げられます。

【参考資料のご紹介】

モチベーションクラウドでエンゲージメントを向上!具体的な機能や得られる効果をご紹介

▼従業員エンゲージメント向上のための効果的なアクションプラン

組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら

エンゲージメント向上のためのサーベイ実施プロセス

エンゲージメントの向上を図るためには、現状把握のためのエンゲージメントサーベイが不可欠です。サーベイを活用したエンゲージメント向上プロセスについてご説明します。

ステップ①目的の策定

エンゲージメントサーベイをおこなうにあたっては、まず実施する目的を決めることが肝要です。目的が不明確なまま何となくサーベイを実施して、何となくデータを眺めているだけでは組織は変わりません。「なぜ、エンゲージメントを向上させたいのか?」を明確にしたうえで、「○年後にエンゲージメント指数を○○まで向上させる」など、具体的な目標数値を設定するようにしましょう。

ステップ②実施意図の共有

エンゲージメントサーベイの目的・目標を設定したら、従業員にサーベイを実施する意図を共有します。エンゲージメントサーベイで信頼できるデータを取得するためには、従業員がその意図を理解し、誠実にサーベイに回答することが大前提になります。従業員の協力を得るために説明会や研修を開催し、「何のための取り組みなのか?」ということをしっかりと伝えるようにしましょう。

ステップ③サーベイの実施

従業員への案内や準備が終わったら、エンゲージメントサーベイを実施します。なお、実施時期が繁忙期と被ってしまうと、「今はサーベイどころではない」というように従業員の協力を得るのが難しくなります。また、人事異動や昇進・昇格、組織変更の前後は従業員の心理が微妙に揺れ動くため、正確な結果を得られない可能性があります。このような時期は避け、比較的通常運転のときにサーベイを実施することをおすすめします。

ステップ④サーベイの結果分析

エンゲージメントサーベイを実施するだけで満足してはいけません。実施したら、得られたデータを分析し、組織に潜む課題を突き止める必要があります。多角的な分析をおこない、「どこに、どんな課題があるのか?」「なぜその課題が生まれたのか?」といったことを明らかにしていきましょう。

ステップ⑤改善施策の実施

エンゲージメントサーベイで見えてきた課題を解決するための施策を講じます。会社がアクションを起こさないと、従業員は「あのサーベイは何だったんだろう・・・」と不信感を抱くはずです。そのため、施策は迅速におこなうべきであり、なおかつ従業員にも見えやすい形でおこなうのが理想です。そうすることで、従業員は「自分たちの意見が反映されている」という実感を得ることができます。

ステップ⑥PDCAによる改善

施策の効果を確認するためには、定期的にエンゲージメントサーベイを実施する必要があります。最初のサーベイで良い結果が得られたとしても、従業員の感情や組織状態は日々刻々と変化するものなので、半年後に同じ結果が得られるとは限りません。エンゲージメントの維持・向上を図るためには、定期的にサーベイをおこない、PDCAサイクルを回していくことが重要です。

エンゲージメントサーベイのメリットや実施する際の注意点などについてはこちら

エンゲージメント向上成功事例

各種業界ごとのエンゲージメントスコアと効果的なアクションプランを紹介したデータレポートのダウンロードはこちら。データから、従業員エンゲージメント向上のポイントを把握できます。

【食品販売企業A社】

従業員エンゲージメントの高い企業日本一を決める、弊社主催の「ベストモチベーションカンパニーアワード」にて、史上初の3連覇を果たしたA社。 もともと組織の拡大によって、社員の本音が見えづらくなっていたことに加え、組織に対しての曖昧な不安があり、施策の優先順位が不明確な状態が課題としてありました。 そこからエンゲージメントサーベイを取るようになり、モチベーション状態を的確に把握することから始められました。 サーベイ結果を分析していく中で、「本当の課題は何か」「どんな順番で組織改善を進めていくべきか」ということを徹底的に弊社とも議論を重ねていき、行き着いた本質的な課題は「理念戦略が浸透していないこと」でした。 しかし、当時は「理念で飯が食えるわけがない」と異論を唱え、ただ掲げているだけの企業理念は不要という強い想いがありました。 しかし、エンゲージメントサーベイを読み解くと「自分たちは何のために仕事をしているのか」「これからどんな会社をつくっていくのか」という社員の不安が見え、「魂のこもった言葉で、言行一致の企業理念をつくろう」、それが組織改善として取り組んだ第一歩だったのです。 そして組織は「上から」変えるという明確な方針ができ、日本一楽しいスーパーをつくるというビジョンの実現に向けて、組織が一丸となって動きだしました。 その結果、社員の自立的な行動が加速され、業績が明確に上がっていったのです。 この通り、エンゲージメントサーベイを実施する際には、ただ実施するだけでは意味がなく、しっかりと結果に向き合い、施策に繋げ、また効果を確認するこのPDCAサイクルが必要なのです。

【富士スバル株式会社 様】

富士スバル株式会社様は群馬県内でSUBARU社の販売を行なっている自動車ディーラーの会社様です。SUBARU車の新車・中古車の販売をしており、また、自動車の整備・車検・点検・鈑金塗装、各種部品・用品の販売、自動車保険の販売を行なっています。 モチベーションクラウド導入前、組織の課題は大きく3つありました。1つ目は、CS(お客様満足)についてです。富士スバル様の仕事は商品を作り出すことではなく「お客様へのサービス」であり、「CSこそが我々の生命線」であると考えていました。 そのCSに関して長らくSUBARUブランドで全国No.1を獲得していましたが、ここ数年No.1を獲得できていない状況が続いていることに危機感を感じておられました。 2つ目は、ES(従業員満足)についてです。「自分が働いている環境に満足していない社員が、お客様を満足させられるわけがない」という考えのもと、2015年度より、「会社としてES向上に努めるので、社員の皆さんはCS向上に努めてほしい」というメッセージを従業員に対して発信されてきました。 ES向上のために、休日の増加、ベースアップ、退職金制度の見直し等、いろいろと取り組んできましたが、その取り組みがES向上に繋がっているのか不明確でした。 3つ目は整備職において離職率が高いという課題があり、職種別・店舗別でどのような状況かを把握したいと考えられていました。 「CS(お客様満足)を高めるためには、ES(従業員満足)も高める必要がある」という意識は昔からあり、CSはお客様アンケートという形で自社に届くものの、ESはなかなか目に見えません。 客観的、具体的に把握する手段はないか、と模索していた際にモチベーションクラウドを知ることに。ESやモチベーションという目に見えないものに「ものさし」をつくり、「PDCAサイクルで組織改善を図る」という画期的な考えに感銘を受け導入されました。 全体のスコアについては、正直もう少し高い結果がでると思っており、特に福利厚生や待遇については平均よりも充実していると社内では認識されていたため、少しショックを受けたと言います。 また全体のスコアだけでなく、詳細の数値を見ていくと「コミュニケーション不足」が優先度の高い課題として浮かび上がってきました。 これまでに取り組んできた組織施策が、果たしてES向上に繋がっていたのかという検証や、今後の施策の優先順位をつける上でも、新しい気づきを得ることができたと言います。 モチベーションクラウドを導入したメリットは、組織改善のPDCAサイクルが回りだしたことです。

①エンゲージメントサーベイを実施し、会社全体・各部門・店舗の現状が見える化できる

②「強み」「弱み」が見えてくるので、「弱み」の中から特に改善したい課題を決め、改善項目に絞ったフォーカスサーベイを実施できる

③課題の改善に向けて、アクションプランを立案し、実行していく

④毎月、改善項目に絞ったサーベイを行い、その進捗具合を調査する

⑤改善が見られないようであれば、アクションプランを修正する

⑥半期に一度、エンゲージメントサーベイを実施し、前回と比較して組織状態がどう変化をしているかを検証する

というPDCAサイクルを回していくことができます。そして、これからエンゲージメントサーベイの実施回数を増やすごとに、多くのデータが蓄積されるため、課題解決につながる事例を蓄積しながら、ES向上、CS向上を目指し、更なる会社の発展に繋げることもできるでしょう。

また、整備職の離職率が他の職種に比べて高いことについても、会社としてしっかりと向き合うということに踏み出し始めたと言います。今は、営業職と整備職のコミュニケーション不足をどう解消するのか、働き方をどう変えるべきなのかという更なる課題に取り組まれています。

▼【ES】に関する記事はこちら

従業員満足度(ES)とCSの違いとは?向上によるメリットや低下のリスクを解説

エンゲージメント向上のためサーベイをおこなう際の注意点

エンゲージメント向上のためにエンゲージメントサーベイをおこなう際の注意点についてご説明します。

従業員が不利益を被ることはないことを伝える

エンゲージメントサーベイを実施する際、従業員が不安視しがちなのが、「回答の内容によっては、自分に不利益があるのではないか・・・」ということです。このような疑念が生まれると正直な回答を得られにくくなり、調査結果の信憑性が損なわれてしまいます。信頼できるデータを得られなければ、的確な施策を講じることもできません。そうなることがないよう、サーベイを実施するにあたっては「回答内容によって個々の従業員が不利益を被ることはない」ことをきちんと伝えるようにしてください。従業員の不安を払拭するために、「匿名回答」での実施を検討すべきケースもあるでしょう。

従業員の負担にならないように配慮する

エンゲージメントサーベイに回答するには、ある程度のまとまった時間が必要になり、従業員にも負担がかかります。そのため、サーベイの設問数は慎重に決定すべきですし、実施時期や実施頻度も慎重に判断する必要があります。また、従業員の負担を少しでも軽くするためには、いつでも、どこからでもスマホで回答できるクラウド型のサーベイを選定することも重要です。

定期的にサーベイをおこない最適化する

常に組織状態を把握し、エンゲージメント向上を図っていくためには、定期的にエンゲージメントサーベイをおこなう必要があります。定期的にサーベイを実施し、「施策の効果は出ているか?」「新たな課題が生まれていないか?」といったことをモニタリングしていきましょう。組織状態の変化によっては、サーベイの設問を見直すべきケースもあります。このようにしてサーベイを最適化していくことが、エンゲージメントの維持・向上につながるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

エンゲージメント向上が昨今叫ばれていると同時に、その実現に向けて多くの企業が努力をしています。エンゲージメントという言葉にもあるように、企業と従業員の信頼関係、相思相愛度合いの高さが戦略の実効性を高め、生産性を向上させ、強い組織を作るのです。

成功事例にもあったように、一朝一夕ではエンゲージメント向上はなし得ないことも事実です。定期的な「診断」と適切な「変革」のサイクルを回し続けることで、エンゲージメントの高い組織を作り上げていきましょう。

エンゲージメント向上に関するよくある質問

Q:従業員エンゲージメントとは?

従業員エンゲージメントは、一般的に、従業員の会社に対する「愛着心」「愛社精神」「思い入れ」といった意味で使われる言葉です。弊社では、従業員エンゲージメントを「会社と従業員の相互理解・相思相愛度合い」と定義しています。

Q:従業員エンゲージメントと従業員満足度の違い?

従業員満足度は、従業員が会社に対して満足している度合いのことで、会社が従業員に何かを提供し、それに対して従業員がどのくらい満足しているのかを示す指標です。一方、従業員エンゲージメントは、会社と従業員の「結び付きの強さ」や「相思相愛度合い」を表す指標です。

昨今、多くの企業が従業員エンゲージメントの向上に取り組むようになりました。従業員エンゲージメントの概要や取り組みのポイント、事例などをご紹介します。

Q:エンゲージメントサーベイの質問例は?

例えばリンクアンドモチベーションでは以下のように「会社」「上司」「職場」の3つの大項目で網羅性を担保しながら、サーベイの質問設計をしています。

まず、「会社」に関する質問は以下の通りです。

「会社基盤」会社の顧客基盤や財務状況が安定しているか

「理念戦略」会社の理念や戦略目標が社内で共有されているか

「事業内容」会社の営んでいる事業に社会的影響力や将来性があるか

「仕事内容」仕事を通じて貢献感や自己成長を感じられるか

「組織風土」社内に一体感があり、革新的・創造的な風土があるか

「人的資源」社内の人材が魅力的か

「施設環境」働く環境に適した施設設備やスペースがあるか

「制度待遇」評価や報酬、教育などの制度に納得感があるか

続いて、「上司」に関する質問項目は以下の通りです。

「情報提供」部署の方針や役割分担など、上司が適切に部下に情報を伝達しているか

「情報収集」部下のコンデションや業務上の課題など、部下の状況を解像度高く理解出来ているか

「判断行動」率先垂範して基準を提示する姿勢や、素早い意思決定など、判断軸が明確になっている行動が取れているか

「支援行動」部下の意見を傾聴する、能力面の不足を補うためのサポートをするなど、上司が適切に部下を支援しているか

最後に、「職場」に関する質問項目は以下の通りです。

「外部適応」顧客のニーズを理解した上で、クオリティ高く価値を提供出来ているかどうか

「内部統合」目標が全員にしっかり共有されていたり、職場内で一体感を持って働いているかどうか

「変革活動」未来に向けての新たな提案が飛び交っているなど、常に変化をし続けているかどうか

「継承活動」職場の歴史や経緯が共有されていたり、成功事例や失敗事例の共有がされているかどうか

網羅的な質問項目によって得られたデータは、正確な課題の特定と効果的な打ち手の実施に繋がります。「聞きたい事だけを聞く」のではなく「あらゆる角度から聞く」事を大切にしていきましょう。

Q:エンゲージメントサーベイのデメリットや課題は?

エンゲージメントサーベイに回答するには、ある程度の時間がかかります。従業員によっては「面倒くさい」「ただでさえ忙しいのに迷惑だ」といったマイナスの感情を抱く人もいるでしょう。そうなると、そもそも回答してもらえなかったり、誠実に回答してもらえなかったりするおそれがあります。

また、エンゲージメントサーベイに回答した従業員は、自分の声や同僚の声によって「会社が変わる」ことを期待するものです。そのため、フィードバックをしなかったり、改善施策をおこなわなかったりすると従業員に不信感を持たれ、エンゲージメントの向上どころか大幅な低下を招いてしまうおそれもあります。