同一労働同一賃金とは?不合理な待遇差って?実施手順や対策法についても解説!

目次[非表示]

- 1.同一労働同一賃金とは?

- 2.正社員・非正社員の間にある待遇の格差を解消することを目的とした制度

- 3.法改正で変わったポイント

- 4.同一労働同一賃金の対象者は?

- 5.同一労働同一賃金ガイドラインに記載されている待遇差禁止項目

- 6.同一労働同一賃金を違反した場合の罰則はある?

- 7.同一労働同一賃金のメリットとデメリットとは?

- 8.労働者側のメリット・デメリット

- 9.日本と海外の同一労働同一賃金の考え方の違い

- 10.同一労働同一賃金導入に向けて考えるべきポイント

- 11.同一労働同一賃金を導入する手順

- 12.不合理な待遇差が生じていないかの詳しい確認方法

- 13.同一労働同一賃金の導入事例

- 14.まとめ

同一労働同一賃金とは、同じ職場で職務内容が同じであれば、同じ額の賃金を労働者に支払うべきであるという考え方です。

正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくすため、2020年4月には日本の大手企業で同一労働同一賃金が導入され、2021年4月からは、中小企業にも同一労働同一賃金の実現に向けた取り組みが要請されています。

今回は、同一労働同一賃金の全体像について分かりやすく解説していきます。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼ 人事が知っておくべき「働き方改革」の内容とは?その実現法についても独自の視点で解説!

同一労働同一賃金とは?

「同一労働同一賃金」とは、「人種や国籍、性別、雇用形態などに関係なく、同一の仕事をする労働者には、同一水準の賃金が支払われるべきである」という考え方のことです。

具体的に云えば、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇の格差をなくすことを指しています。どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにすることを目指したものです。

例を挙げて考えてみましょう。

例えば、全く同じ営業をしている、正規雇用のAさんと非正規雇用のBさんがいたとします。このとき、Aさんの給与が25万円で、Bさんの給与が20万円だった場合、不合理な差が生じていると言うことになります。

同じ仕事をしているのに評価や、報酬が正規雇用の方が優遇されるということをなくすために、2020年4月に「同一労働同一賃金(別名:パートタイム・有期雇用労働法)」が適用されるようになったのです。

正社員・非正社員の間にある待遇の格差を解消することを目的とした制度

同一労働同一賃金の法改正は2020年4月から施行されました。

どういった背景でこの法改正は行われたのでしょうか。

まず、これまでの日本の企業文化の中では、正社員が非正規社員よりも良い待遇を受けることは当たり前とされていました。給与にとどまらず、福利厚生でうけれられるサービスが異なったりなど、正社員と非正規社員の間には大きな差があったのです。

正社員と非正規社員の、任された責任の重さや業務内容が異なっているのであれば、待遇が違うのは当然のことです。

しかし、仕事の条件や業務内容が同じであった場合、雇用形態による格差はあってはならず、今後日本の経済が持続的に発展していくためにはこの格差をなくさなければならないということで、日本政府が法改正に踏み切りました。

厚生労働省より発表された「同一労働同一賃金ガイドライン」によると、「同一労働同一賃金」の言葉の定義としては以下のように明記されています。

「同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)間にある不合理な待遇差の解消を目指すものです」

さらにこのガイドラインには、正社員と非正規社員の間で埋めるべき格差として、基本給、昇給、ボーナス(賞与)、各種手当てだけでなく、教育訓練や福利厚生についても平等にするべきであると明記されています。

補足ではありますが、この「同一労働同一賃金ガイドライン」は、2016年12月にヨーロッパ圏の事例を参考にして作れらたガイドラインです。

このガイドラインはあくまでもガイドであるため、法的拘束力はなく、従っていなくても罰金などはありません。

そのため、今回の法改正で拘束力を働かせ、「同一労働同一賃金」の実現を押し進めようという狙いがあると考えられます。

法改正で変わったポイント

パートタイム・有期雇用労働法の改正によって大きく変わったポイントは以下の3点です(2020年4月1日施行。中小企業は2021年4月適用)。

・不合理な待遇差の禁止

・労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

・裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されました。どのような待遇差が不合理に当たるかなどの具体例や考え方は、ガイドライン(指針)で示されています。

●均衡待遇規定(不合理な待遇差の禁止)

個々の待遇(※1)ごとに①職務内容(※2)、②職務内容・配置の変更の範囲(※3)、③その他の事情(※4)のうち、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して不合理な待遇差を設けることを禁止するもの。

※1 基本給、賞与、役職手当、福利厚生、教育訓練など

※2 業務の内容および責任の程度

※3 人材活用の仕組みや運用など

※4 職務の成果、能力差、経験、事業主と労働組合との交渉の経緯など

●均等待遇規定(差別的取扱いの禁止)

①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲が、正社員と同じパートタイム労働者・有期雇用労働者については、パートタイム労働者・有期雇用労働者であることを理由とした差別的取扱いを禁止するもの。

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員(無期雇用フルタイム労働者)との待遇差の内容や理由などについて、事業主に対して説明を求めることができるようになりました。事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。また、説明を求めた労働者に対して不利益な取扱いをしてはいけません。

待遇差の内容・理由の説明については、同一の事業主に雇用される正社員のうち、その職務内容、職務内容・配置の変更の範囲などが、パートタイム労働者・有期雇用労働者の職務内容、職務内容・配置の変更の範囲などにもっとも近いと事業主が判断する正社員が比較対象の労働者となります。事業主は以下のとおり、比較対象となる労働者との間にある待遇差の内容と待遇差の理由について説明する必要があります。

【待遇差の内容】

(1)比較対象となる正社員との間で、待遇の決定基準(賃金表など)に違いがあるか。

(2)比較対象となる正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の待遇の個別具体的な内容、または待遇の決定基準(賃金表など)。

【待遇差の理由】

待遇差の理由は、比較対象となる正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情(成果、能力、経験など)のうち、個々の待遇の性質・目的に照らして適切と認められるものに基づいて、待遇差を設けている理由を説明します。

裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

行政ADRとは、事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことです。労働者にとって、訴訟を提起することは大変重い負担をともないます。トラブル・問題点の早期解決を図るとともに、労働者がより救済を求めやすくなるよう、都道府県労働局における無料・非公開の紛争解決手続きが整備されました。

※参考:法律のポイント|正社員との不合理な待遇差の解消

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/chapter05.html

同一労働同一賃金の対象者は?

「同一労働同一賃金」は、正社員と非正規社員の待遇の格差をなくすという考え方と説明しましたが、「非正規社員」と一言でいっても様々な雇用形態の種類があります。

具体的には、以下のような雇用形態の従業員が主な対象になります。

- 有期雇用労働者

- パートタイム労働者

- 派遣労働者

非正規社員にとって不合理な格差が埋まるということで、自分ごととして捉えにくい方もいるかも知れません。しかし、同一労働同一賃金が実現すれば、会社全体の生産性向上が期待できると考えられるのです。

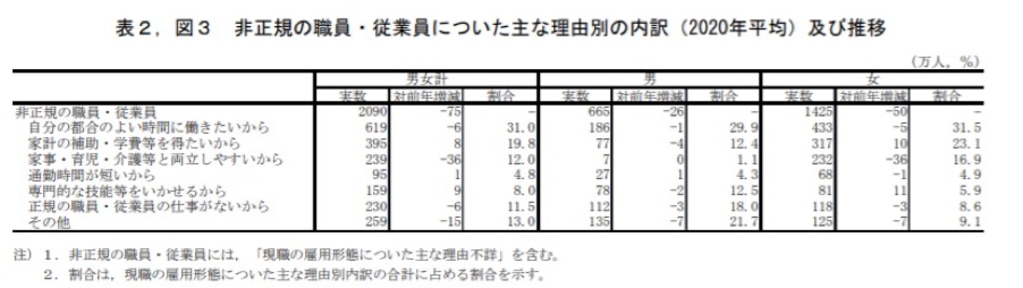

2020年時点の非正規社員の数は、全国で2090万人となっています。非正規雇用者が、非正規雇用となった理由には、「自分の都合のよい時間に働きたいから」や「家事・育児・介護棟と両立しやすいから」など、自身のライフスタイルに合わせて、非正規雇用を選んでいる方もいることがわかります。

ただ、家庭と仕事を両立できる働き方として、非正規雇用を選んでいるという理由の他にも、「家計の補助・学費等を得たいから」という金銭的な目的で非正規雇用を選んでいる方がいることに注目してください。

この理由で非正規雇用を選んでいる人の割合は、全体の約19%となっています。このまま、正社員と非正規社員の間に格差が生じたままでは、このような人たちのモチベーションを削ぐ事になりかねません。

同一労働同一賃金によって、この格差が是正されることで、「家計の補助・学費等を得たいから」と答えた19%の非正規社員にとってもモチベーション向上に繋がりますし、彼らのモチベーション向上は、会社全体にとっても全体的な意欲向上につながるため、大きなメリットといえます。

同一労働同一賃金ガイドラインに記載されている待遇差禁止項目

同一労働同一賃金ガイドラインでは、以下のとおり、「基本給」「賞与」「各種手当」「福利厚生・教育訓練」における待遇差を禁止しています。

基本給

・基本給が、労働者の能力または経験に応じて支払うもの、業績または成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めたうえで、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給をおこなわなければならない。

・昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じておこなうものについては、同一の能力の向上には同一の、違いがあれば違いに応じた昇給をおこなわなければならない。

賞与

・ボーナス(賞与)であって、会社の業績などへの労働者の貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給をおこなわなければならない。

各種手当

・役職手当であって、役職の内容に対して支給するものについては、同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給をおこなわなければならない。

・そのほか、業務の危険度または作業環境に応じて支給される特殊作業手当、交替制勤務などに応じて支給される特殊勤務手当、業務の内容が同一の場合の精皆勤手当、正社員の所定労働時間を超えて同一の時間外労働をおこなった場合に支給される時間外労働手当の割増率、深夜・休日労働をおこなった場合に支給される深夜・休日労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際の食事手当、同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地域で働く労働者に対する補償として支給する地域手当などについては、同一の支給をおこなわなければならない。

福利厚生・教育訓練

・食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無などの要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断にともなう勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与をおこなわなければならない。

・病気休職については、無期雇用の短時間労働者には正社員と同一の、有期雇用労働者にも労働契約が終了するまでの期間を踏まえて同一の付与をおこなわなければならない。

・法定外の有給休暇その他の休暇であって、勤続期間に応じて認めているものについては、同一の勤続期間であれば同一の付与をおこなわなければならない。特に有期労働契約を更新している場合には、当初の契約期間から通算して勤続期間を評価することを要する。

・教育訓練であって、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものについては、同一の職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じた実施をおこなわなければならない。

※参考:同一労働同一賃金ガイドライン|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

同一労働同一賃金を違反した場合の罰則はある?

「同一労働同一賃金」は、「雇用形態による格差を解消するべきである」という働き方に対する考え方です。

つまり、「同一労働同一賃金」に取り組んでいなくても、罰則はありません。ですが、「同一労働同一賃金」の考え方に反していることで、会社はリスクを抱えることにもなります。

ここでは、「同一労働同一賃金」が実現されていない場合のリスクについて3つ例をご紹介します。

■リスク①従業員の定着率や採用への悪影響

同一労働同一賃金でない場合、公正な待遇を受けられる企業に転職をしようと非正規雇用労働者が増えてしまう可能性があります。反対に、非正規雇用労働者に合わせるために正規雇用労働者の待遇を落としても、優秀な人材は流出してしまうでしょう。

さらに、非正規雇用労働者だと待遇が悪くなるということがわかれば、採用市場でもその会社は選ばれなくなってしまうリスクがあります。

■リスク②民事訴訟に発展する可能性

「同一労働同一賃金」はあくまで考え方であるとお伝えしましたが、この「同一労働同一賃金」は法律に記載されています。

そのため、これに反した状態を続けていると、刑事罰で罰せられずとも、民事訴訟となり罰せられる可能性があるのです。実際に、従業員が同一労働同一賃金の違反を訴えて損害賠償を請求し、企業側が敗訴するケースは増加しています。

■関連する労働法に違反した場合の罰則の可能性

雇用形態以外の理由で給与・待遇に差を付けた場合、「同一労働同一賃金」を反した罪で問われないとしても、他の労働法で罰則が設けられており、刑事罰を受ける可能性は十分にあります。

たとえば、性別・国籍・信条・社会的身分で給与や待遇に差を付けた場合は、労働基準法違反となるケースもあります。

同一労働同一賃金のメリットとデメリットとは?

同一労働同一賃金を導入する側の企業にとって、メリットとデメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

■メリット

・非正規社員の生産性UPが期待できる

これまで、業務に対する公平な評価がされず、給与についても満足していなかった非正規社員にとっては、同一労働同一賃金が実現されれば、自分の働きを正しく評価してもらえるチャンスです。

また、同じ職場で同じ評価基準と給与形態で評価されるようになれば、非正規社員のモチベーションも向上し、結果的に会社全体の生産性向上も期待することができます。

・優秀な人材の確保・採用がしやすくなる

少子高齢化が進む日本では、多くの企業が人材不足に直面しています。更には、優秀な人材となれば、なおさらのことです。

従業員や労働市場の労働者全体に、同一労働同一賃金が実現されており、従業員を平等に評価、待遇する制度が整った会社であることをアピールすることができれば、社会からや従業員からの信頼は評価は高まると期待できます。

このような企業の取組が、優秀な人材の流出を防ぎ、採用シーンでもポジティブな影響を与えてくれるでしょう。

■デメリット

・人件費が適正になることで、人件費が高騰する

同一労働同一賃金を行うことで企業が直面するデメリットの一つに、人件費の高騰があります。

雇用形態に関わらず、労働に対して同じ賃金を支払うとなれば、企業全体としての人件費が高くなることは避けられません。

すべての企業が、同一労働同一賃金を実現し、平等な評価と報酬がどの雇用形態でも与えられることを目指すべきです。

このデメリットを避けるために、同一労働同一賃金を諦めるのではなく、あるべき姿に向かうために、どうすればいいのかを考えていくことが重要であると考えられます。

・労働者への説明など、運用にコストがかかる

同一労働同一賃金にまつわる法改正により、従業員から上長に対して、「なぜこの給与や評価になったのか」説明を請求する権利が与えられるようになりました。

同一労働同一賃金の導入にあたって、従業員全体に説明をすることはもちろんですが、少なからず個別の質問に答えなければならないことは出てくるでしょう。

従業員の納得感を得るためにも必要なことではありますが、運用にコストがかかることは容易に予想ができます。

できるだけ疑問が生まれないような、わかりやすい制度や説明会づくりも企業側としてのポイントです。

・非正規社員間での賃金格差が生じる

同一労働同一賃金の施行によって、非正社員も任される職務により賃金の決定がおこなわれるようになります。

これまでのように同じ雇用形態の中で同一の賃金だったものが、同じ労働に対して同一の賃金が支払わけることになるため、どこに配属されどのような仕事に就くかによって、同じ非正社員の間でも賃金格差が生じることが考えられるのです。

例外なく全ての労働者にとって公平な制度を構築することは簡単なことではありません。賃金格差の解消といった待遇改善を目指して施行された制度によって、新たな賃金格差が広がってしまう可能性もあります。

これにより、非正規社員に中には、不満を覚える従業員も出てくる可能性があります。このようなハレーションを生まないよう、丁寧な説明と運用が求められます。

労働者側のメリット・デメリット

続いては、労働者側のメリットとデメリットについて見ていきましょう。

■メリット

・仕事への期待や働きがいが生まれ、モチベーションが高まる

「どんなに仕事をしても、公平に評価されない」「会社に貢献しているのに、昇給しない」など、評価に対して不満がある状態では、非正規社員のモチベーションは高まりません。

同一労働同一賃金が実現されることで、昇給などの目標のためにこれまで以上に仕事に打ち込めたり、やった分だけ評価してもらえるのであれば、仕事に対する働きがいが生まれます。

また、雇用形態に関わらず同じように評価されるとなれば、これまでは正社員と自分を比較してこなかった非正規社員が、正社員と同じ土俵で相対比較をするようになり、職場全体としての仕事の基準の向上につながるでしょう。

・キャリアアップにつながる

同一労働同一賃金によって、非正規社員の平等な評価、給与だけでなく、育成機会の平等も叶えることができます。これにより、自身のキャリアアップを正社員と同じように考えることができるようになるでしょう。

さらに、これまでは非正規社員にはキャリアアップの見えない壁がありました。

正社員は転職の際に正社員に転職をすることができますが、非正規社員は正社員への転職のハードルは高く、平等なキャリアアップが存在しているとは言い難い現状があります。

同一労働同一賃金をひとつのきっかけとして、実力主義の考えに基づいて、肩書きではなく成果によって評価されるようになれば、非正規社員でも多様な働き方(リモートや時短勤務など)を選択しやすくなるでしょう。

■デメリット

・正社員の賃金引き下げの懸念がある

同一労働同一賃金の実施により仕事に対する評価が見直されるということは、非正規社員だけではなく正規社員の評価や給与も見直される対象に入ります。

新たな評価基準の上では、これまでの給与から減額をされてしまう場合もあるということです。

これまでに受け取っていた生活保障や残業代がなくなれば、生活水準への影響もあるでしょう。そうならないためにも、日頃から上長と自身の評価や給与についてすり合わせ、自身の現在地や次なる成長ポイントを確認しておくことが大切です。

・非正規社員の雇用数が減る可能性がある

企業側のデメリットでも触れたように、非正規社員へ支払う給与が増えることにより、企業全体としての賃金の高騰は避けられないでしょう。

その場合、企業は対策として、非正規社員の人数を減らし、調整をすることが考えられます。

雇用を切られてしまった場合、派遣元の企業は常駐を受け入れてくれる企業を新たに探す必要があり、その影響は労働者の稼働状況にも影響を及ぼすでしょう。

新規雇用は派遣の新規受入が縮小される可能性があることも念頭に入れておくことが必要です。

日本と海外の同一労働同一賃金の考え方の違い

「同一労働同一賃金」はもともとは海外で生まれ、広まった考え方と言われています。日本で現在広まっている「同一労働同一賃金」の考え方と、どのような違いがあるのか、ご紹介していきます。

■海外の考え方

例として、EU諸国のケースをご紹介します。EU諸国での一般的な見解は、人権保障に関する差別的取扱い禁止原則の一つとして「同一労働同一賃金」が位置づけられています。

人権保障に関する差別禁止原則というのは、性別や人権、障害など個人の意思ではない事情、あるいは宗教や信条などを理由とした差別を禁じるものです。

日本と比較すると、より多様な人種や文化が入り交じっているEU諸国ならではの価値観からきているのかもしれません。

■日本の考え方との違い

日本で広まっている「同一労働同一賃金」制度は、EU諸国と比較すると、いくつかの違いがみられます。

考え方の違いとしては、「同一労働同一賃金」を実現する範囲の捉え方です。

フランスなどでは、産業別労働協約により、会社が異なっていても「職務ごと」に賃金が決まる仕組みがあります。そのため、勤めている会社が異なっていても、職種が同じであれば、同一の賃金を受け取ることができます。

一方、日本では労働条件を「企業ごと」に設定することが多いです。雇用形態の違いによる格差を解消するために同一賃金を支払うべきという考え方になっており、企業を横断した社会全体での「同一労働同一賃金」を実現する考え方はまだあまり広がっていません。

同一労働同一賃金導入に向けて考えるべきポイント

同一労働同一賃金を導入する前に、検討しておくべきポイントとは何なのでしょうか。

厚生労働省が策定した「同一労働同一賃金ガイドライン」を参考にしながら、どのようなポイントに気をつければ正社員と非正規社員の間における不遇な待遇差をなくすことができるのか、以下3点についてお伝えします。

■ポイント①:正社員と非正規社員の職務内容を明確にし、不合理な待遇格差が生じないようにする

まず、同一労働同一賃金ガイドラインでは、以下4つの観点について不遇な待遇差をなくすべきであるとして、指針を示しています。

- 基本給

- 賞与

- 各種手当

- 福利厚生・教育訓練

これら4つの観点について公平な待遇を実現するためには、まず正規社員と非正規社員の職務内容を明確にする必要があります。

待遇の違いについて明確になっていない状態では、何を検討すべきかわからないからです。特に上記4点についての雇用形態別の待遇を可視化し、従業員と雇用側の全体で共有しておく必要があるでしょう。

その後、それぞれの観点について、不遇な待遇差が起こっていないかを確認していきます。例えば、基本給についてはガイドラインの中で以下のように説明されています。

「基本給が、労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行なわなければならない。」

つまり、契約社員やパートタイム労働者など雇用形態が異なるという理由で、不合理に低い給与を設定してはならないということです。

また賞与についても、会社に対しての貢献について支給されるものについては、雇用形態が異なるからといって差を設けてはいけないとされています。

各種手当てについても考え方は同じです。たとえば役職の内容によって支給される役職手当の場合、同一の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた手当の支給がされなければなりません。

そしてこれは収入についてだけではなく、福利厚生や教育訓練についても不合理な格差は禁止されています。

福利厚生の例としては、食堂や休憩室、更衣室なども含まれます。また、転勤の有無など、要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行なわなければなりません。

■ポイント②:待遇に差があるならば、その理由を明確にする

一方で、正規社員と非正規社員の格差を完全になくし、公平にするということは現実的に難しいのではないかと考える方もいるのではないでしょうか。

同一労働同一賃金ガイドラインにも、原則となる考え方は記載されているものの、具体的にどういう状態が不合理な格差がない状態なのか、ということについては明確に表現されていません。

さらに、先述したガイドラインの記載にも、

「基本給が、労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、」

とあるように、制度が設けられている目的や性質が様々であることを認めています。それぞれの制度の目的に雇用形態の差が関わってくるのであれば、理由を明確にした上で、その制度を運用することがポイントになるでしょう。

■ポイント③:導入後の人件費を算出しておく

同一労働同一賃金を導入することで、人件費の高騰が予測されます。

雇用形態に関係なく、従業員の業務に対して同じ賃金を支払うことになるため、今まで非正規社員に対して支払っていなかった分も、正規社員と同じ金額を払うことになるためです。

同一労働同一賃金を導入する前に、正規社員と非正規社員に対して待遇を同じにする部分とそうでない部分を定め、導入後の人件費を試算しておく必要があります。

算出した人件費が予算で賄えない場合は、人員の調整も視野に入れなければなりません。一般的には、人員調整の際には、非正規社員である短時間・有期雇用労働者、派遣労働者から考えることが多くありますが、それでは同一労働同一賃金の考え方にそぐわないものになってしまいます。

しわ寄せを非正規社員だけに負わせるのではなく、正社員を含めた従業員全体での調整を行い、効率性と生産性を保つよう注意しなければなりません。

▼【社宅】に関する記事はこちら

社宅とは?寮との違いやメリット・デメリットを徹底解説!

【参考資料のご紹介】

心理的安全性を生み出し、良いチームをつくる4つの方法をご紹介!

同一労働同一賃金を導入する手順

ここからは同一労働同一賃金を実際に導入する際の、具体的なステップについて紹介します。一般的には、同一労働同一賃金を導入するために、以下の6つのステップがあります。

①社員の雇用形態の確認する

同一労働同一賃金の法改正の対象となる雇用形態をとっている従業員が自社にいるのかをまず確認しましょう。同一労働同一賃金の対象者となる、有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者が社内にいれば、同一労働同一賃金の検討が必要です。

②待遇を確認する

正社員と非正規社員、非正規社員の中でも雇用形態別に、給与や福利厚生などの待遇にどのような違いがあるのか、一度整理をしてみましょう。

観点を洗い出して整理することで、是正すべき待遇の格差の候補を確認します。

③待遇に差がある場合は、理由の確認をする

ステップ②で待遇の違いを整理したら、続いてはなぜその違いが生まれているのか、理由を明確にしていきましょう。理由の中に働き方や役割によって差が生まれているものがあれば、「不合理である」可能性が高くなります。

④待遇の違いが「不合理」ではないことを説明できるようにする

企業は、待遇の内容、決定方法について、正社員との待遇差について、労働者から説明を求められた場合には説明するという義務があります。

短時間労働や有期雇用労働者の雇用形態ごとに、待遇に違いがある場合は、その違いが「不合理」ではない理由を説明できるようにしておきましょう。

労働者に説明するためのわかりやすい資料を事前に用意しておくと良いでしょう。

⑤「法違反」が疑われる状況は、早期の改善を目指す

非正規社員に対しての待遇が「不合理ではない」と明確に説明ができないことがわかったら、その状況からなるべく早く脱却できるように取り組みましょう。

また、「不合理ではない」といえる場合でも、より多くの従業員からの納得が得られる状態になるよう、改善の余地がないか検討をしましょう。

⑥改善計画を立て、取り組む

改善の必要がある場合は、目的を達成するための計画を立て、実行しましょう。このとき、労働者からの声に耳を傾けながら進めることで、より納得感を得やすくなるでしょう。

不合理な待遇差が生じていないかの詳しい確認方法

●STEP1

まずは、現状の労働者の雇用形態を確認します。

【1-1】

法の対象となる短時間労働者や有期雇用労働者の有無を確認しましょう。

A:正社員と比較して1週間あたりの所定労働時間が短い労働者(短時間労働者)を雇用している?(雇用契約期間は有期・無期を問わない)

⇒ 該当するなら【1-2】へ

B:雇用契約期間の定めのある労働者(有期雇用労働者)を雇用している?

⇒ 該当するなら【1-2】へ

C:短時間労働者も有期雇用労働者も雇用していない?

⇒ 該当するなら対応の必要はありません。

【1-2】

短時間労働者・有期雇用労働者について、社員タイプごとに区分して書き出しましょう。これらの労働者は、パートタイム・有期雇用労働法の対象となる労働者に当たります。

【1-3】

【1-2】で区分した短時間労働者・有期雇用労働者について、待遇が同じ社員タイプごとに区分し、人数(概数で可)を書き出しましょう。

●STEP2

次に、待遇の状況を確認します。短時間労働者・有期雇用労働者の区分ごとに、賃金(賞与・手当を含む)や福利厚生などの待遇について、正社員と取扱いの違いがあるのか、変わらないのかを確認しましょう。

●STEP3

待遇に違いがある場合、違いを設けている理由を確認します。短時間労働者・有期雇用労働者と正社員とでは、働き方や役割などが異なるのであれば、それに応じて賃金(賞与・手当を含む)や福利厚生などの待遇が異なることはあり得ます。そこで、待遇の違いは、働き方や役割などの違いに見合った、「不合理ではない」ものと言えるかどうかを確認します。なぜ、待遇の違いを設けているのか、それぞれの待遇ごとにあらためて考え方を整理してみましょう。

※参考:パートタイム・有期雇用労働法. 対応のための取組手順書|厚生労働省 都道府県労働局

https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf

厚生労働省では、「パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール」を用意しています。これは、パートタイム・有期雇用労働法やその他の労働関係法令について、自社の取り組み状況をチェックするとともに、パートタイム労働者・有期雇用労働者の待遇改善に向けて、どのように取り組むべきかを確認できるツールです。ぜひ一度、試してみましょう。

>> パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/shindan2/flow/

同一労働同一賃金の導入事例

実際に、同一労働同一賃金を導入している企業にはどのような企業があるのでしょうか。実際の導入事例を見ながら、導入のイメージを明確にしていきましょう。

■株式会社りそな銀行

金融・保険業の大手、株式会社りそな銀行は、正社員・非正規社員に対して共通の職務等級制度を適用しました。正社員雇用や職務間転換制度も充実しています。

同社では2008年の人事制度改革で、通常の社員とは別に「スマート社員」「パートナー社員」というコースを設定し、この3つのコースについては、共通の職務等級制度を適用しました。パートナー社員の割合は全体の約4割を占めており、対象者は多くいます。

役割等級・職務グレードによって基本給が決定するような仕組みになっているため、役割等級・職務グレードが同じであれば、時間あたりの職務給は同一になります。

この3つのコースについては、評価方法や待遇への反映ロジックも同じとなっており、上位の職務グレードに上がるためには、雇用形態に関わらず必要な資格がなければ昇給することができません。

また、資格取得支援や業務知識、スキルの向上を目的とした社内のビジネススクールは、どのコースにいる人でも参加することができるようになっており、教育についても公平性をもたせています。

■株式会社クレディセゾン

クレジットカードサービスを主に営む株式会社クレディセゾンでは、2017年に社員区分を撤廃し、全社員共通人事制度を導入することで同一労働同一賃金を実現しました。

この実現のポイントとしての1つ目は、三種類あった雇用形態を「正社員」で統一し、処遇も統一した点です。

雇用形態の統一に伴い、それまでの専門職社員やパートタイム社員が全員総合職に職務転換をすることになり、その他有期雇用労働者についても期限はありつつも、総合職として統合される事になりました。

ポイントの2つ目としては、「役割等級制度」と「行動評価」を導入した点です。

以前のような職能等級制度ではなく、社員の業務内容や役割に基づいて給与がきまる「役割等級制度」を導入しました。

また、「行動評価」を導入することで、理念に則した行動を高く評価し、社員に理念実現へのモチベーションを高めるような狙いがあります。

まとめ

ここまで、同一労働同一賃金の意味・意義とともに、導入までのポイントや注意すべきことを解説してきました。

従業員にとっては働く理由やモチベーションアップのきっかけにもなる、賃金の支給の仕組みを工夫することは、従業員のパフォーマンスにもつながる重要なポイントと言えるでしょう。

一方で、最後にお伝えしたいのは、従業員のモチベーションを高める要因には、賃金などの「経済的報酬」だけではないということです。

「経済的報酬」ではなく、従業員のモチベーションの源泉になりうるもの、それは「感情報酬」です。感情報酬とは、仕事のやりがい、獲得できるスキル、一緒に働く仲間との関係性、ミッションへの共感など、個々人にとって、意味や価値が大きく異なる性質を持っています。

例えばAさんにとっては魅力的でも、Bさんにとっては全く気にならないこともあります。

この「意味報酬」を上手く会社がコントロールし、従業員の心をつかむことができれば、経済的な報酬の何倍もの魅力を提供できます。いうなれば、「原価ゼロの報酬」とも考えられるでしょう。

従業員のモチベーションを上げるためには、同一賃金といった経済的報酬と、無形な「感情的報酬」の両面を設計し、戦略的にアプローチをすることが重要です。

今後の日本経済が持続的に発展し、一人ひとりがモチベーション高く生き生きと仕事に取り組めるような社会を実現させていきましょう。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら