セルフマネジメントとは?自己管理能力を高める効果的な方法

皆さんは「セルフマネジメント」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

直訳すると「自己管理」という意味ですが、近年ビジネスシーンでその重要性が注目されています。

本記事では、セルフマネジメントの重要性やなぜ注目されるのか、また、具体的なセルフマネジメントの方法についてお伝えします。

目次[非表示]

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

▼組織診断・組織サーベイを有効活用して組織を改善するための3つのポイントを解説!

セルフマネジメントとは?

「セルフマネジメント(self-management)」とは、目標達成や願望実現に向けて、自分自身を管理することです。

ここで「自分自身の管理」の対象となるものは、健康状態やスケジュール管理などの行動だけでなく、「モチベーション」や「集中力」などの精神状態(感情)を含みますが、特にこの「感情」の管理がカギになります。

なぜなら、人間は「限定合理的な感情人」であるためです。すなわち、判断や行動は、経済的利得だけではなく感情的な側面が大きく関与しているということです。

例えば、リモートワークで仕事をしているとき、「集中して取り組むべきと頭では分かっていても、家族がいる自宅ではあまり集中できないな…」という気持ちになったことはありませんか?

「生産性高く取り組む」べきだと合理的に理解していても、感情によっては「怠ける」ことを選択してしまうのが人間です。

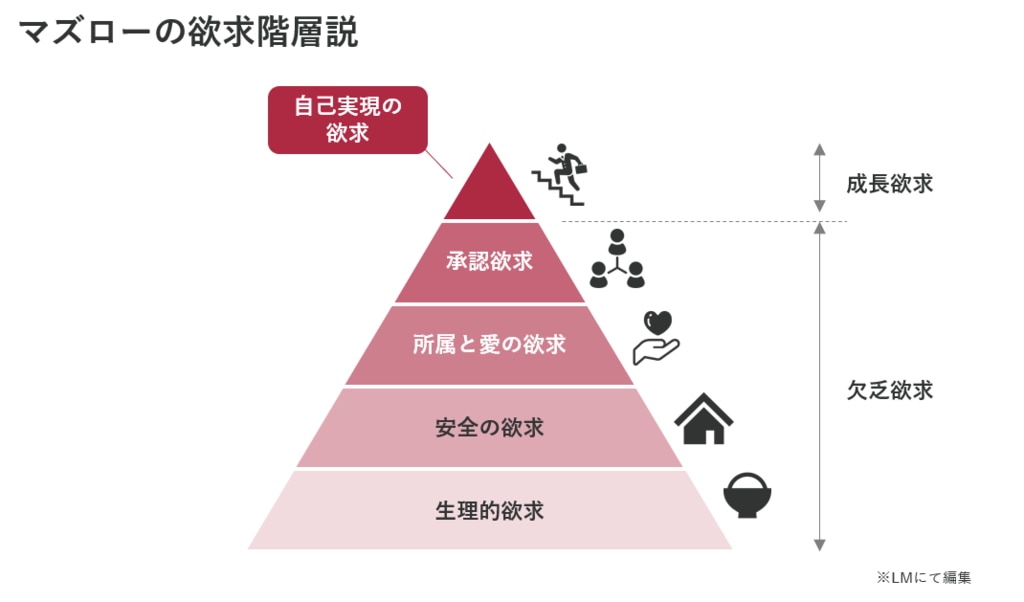

アメリカの心理学者であるマズローが提唱した「欲求階層説」という考え方でも、人間の欲求は5段階のピラミッドのように構成されており、低階層の欲求が満たされると、より高次の欲求を欲すると説明されています。

すなわち、様々な欲求によって揺れ動く「感情」のマネジメントこそが、セルフマネジメントのカギになるのです。

▼自己効力感に関する記事はこちら

自己効力感とは?3つのタイプや高めるための方法、自己肯定感との違いも解説

▼マネジメントに関する記事はこちら

マネジメントとは?定義や役割・今後必要なスキルを解説

セルフマネジメントとセルフコントロールの違い

セルフマネジメントとセルフコントロールは似た概念ですが、意味と用途には明確な違いがあります。

・セルフマネジメントは、「自分自身の目標達成のために、感情・行動・時間などを総合的に管理する力」を指します。計画立案、モチベーション維持、習慣化、優先順位づけなど、広範なスキルを含みます。

・セルフコントロールは、「その瞬間の衝動や欲求を抑え、自制する力」です。感情の爆発を抑えたり、無駄な行動を防ぐ場面で使われます。

つまり、セルフコントロールはセルフマネジメントの一部であり、より限定的な行動調整に特化した下位概念です。

セルフマネジメントが注目される背景

■理由① リモートワークの普及

新型ウイルスの流行によってリモートワークが急激に普及しました。

しかし、先程例に述べたように、リモートワーク下での集中力維持や業務効率の向上に課題を感じている人も多いのではないでしょうか。

よくある要因として、上司や同僚と直接顔を合わせないため、モチベーションが上がらなかったり、気持ちにゆるみが生まれることがあります。

また、生活空間と同じ場で働かなければならず、プライベートとの切り替えが空間的に難しいという背景もあります。

このような働き方の変化の中で、自分自身を管理する「セルフマネジメント」が注目を集めるようになりました。

■理由② 働き方改革の推進

厚生労働省も、「働き方改革」の一環として「リモートワーク(テレワーク)の推進」と「時間当たりの効率性・生産性の向上」を掲げています。

それぞれの背景として、

少子高齢化に伴う労働人口の減少という社会的要因や、育児や介護との両立などの働くニーズの多様化に応えるためと言われています。

また、改革の一環として時間外労働の規制が強化されたことにより、限られた時間で高いパフォーマンスを出すことが求められるようになりました。

以上の背景から、自分自身を律し、効率的にパフォーマンスを出せる「セルフマネジメント力」の注目度が高まっています。

※参考:首相官邸 働き方改革の実現

働き方改革で残業時間の上限が変わることによるリスクと対策方法を解説

■理由③ 少子高齢化の進行

少子高齢化が進む日本では労働人口が減少しており、特に若手人材の不足はどの企業にとっても深刻な課題になっています。一人ひとりの従業員がより生産的に働くことが求められる今、重要度が高まっているのがセルフマネジメントです。

個々の従業員がセルフマネジメント能力を高めることが生産性向上や問題解決につながり、それが組織として競争優位を築く源泉になります。

変化の激しいVUCA時代に求められる自己管理能力

現代は「VUCA時代」と呼ばれ、先行きが読みづらい不安定な環境が続いています。VUCAとは、以下の4つの英単語の頭文字を取った概念です。

・V(Volatility:変動性)…市場や環境の急激な変化

・U(Uncertainty:不確実性)…将来の予測が困難な状況

・C(Complexity:複雑性)…多様な要因が絡み合い単純に判断できない状況

・A(Ambiguity:曖昧性)…明確な因果関係やルールが存在しない状態

このような環境下では、他人や組織に依存するだけでは対応しきれず、自律的な行動力と意思決定力を持つ「セルフマネジメント」が不可欠となります。

セルフマネジメントが重要になる理由は以下の通りです。

1.自ら目標を設定し、行動を調整できる柔軟性が求められる

2.不安定な状況でも自己効力感やモチベーションを保てる力が必要

3.変化に適応し、自己成長を継続できる習慣形成力が重要

4.曖昧な環境下でも冷静に判断する感情コントロール力が問われる

VUCA時代においては、上司や組織の指示を待つのではなく、「自分で考え、学び、動ける人材」が最も価値を持つ存在となります。その土台となるのが、セルフマネジメント力なのです。

セルフマネジメントの構成要素

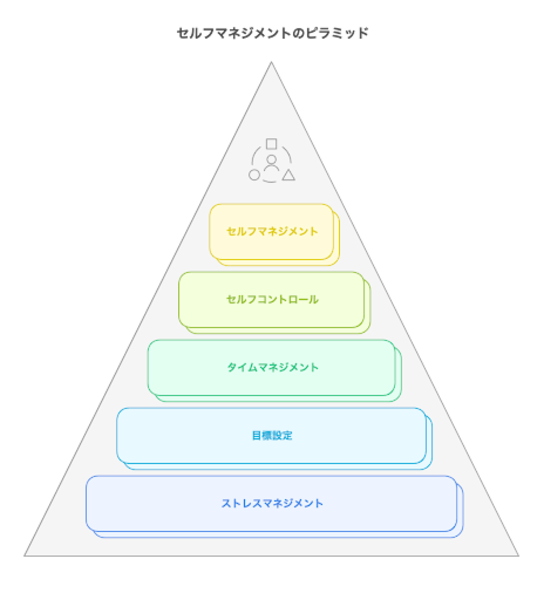

セルフマネジメントの構成要素としてよく言われるのが以下の5点です。

(1)セルフケア

自分自身を大切にし、肉体的な健康とメンタルヘルスの両方を良い状態に保つためのケアです。メンタルヘルスについては、以下の記事で詳しく解説しています。

>> メンタルヘルスとは?職場における意味や有効なメンタルヘルス対策について

https://www.motivation-cloud.com/hr2048/c256

メンタルヘルスを維持するための具体的な方法

VUCA時代のような変化の激しい環境では、セルフマネジメントの一環としてメンタルヘルスの維持が非常に重要です。まず、自分の状態を把握するにはストレスチェックが有効です。

厚生労働省の「職業性ストレス簡易調査票」や企業内のストレス診断ツールを活用し、定期的に心理状態を可視化することで、早期対応につなげられます。

また、セルフケアのための具体的なテクニックには以下のようなものがあります:

・マインドフルネス瞑想:今この瞬間に意識を集中させ、雑念や不安を手放すことで心の安定を図ります。5~10分の呼吸観察から始めると初心者でも取り組みやすいです。

・深呼吸法(腹式呼吸):4秒吸って、6秒吐くなどゆっくりとした呼吸により、自律神経を整えストレス反応を緩和します。

・認知再構成法:ネガティブな思考を客観的に捉え直し、「別の視点から考える」ことで感情のバランスを整える認知行動療法の一つです。

以下のような習慣を取り入れることで、日常的に心の安定を図ることができます。

実践しやすい日常習慣:

・朝・夜に1日5分の深呼吸や瞑想を取り入れる

・ネガティブな出来事を3つの視点(自分・他人・中立)から書き出す

・週末に「1週間のよかったことリスト」を作る

・睡眠・食事・運動のリズムを整える(特に就寝・起床時間の一定化)

・信頼できる人と定期的に雑談する

メンタルケアも「習慣化」することがポイントです。小さな積み重ねが、大きなストレス耐性と安定したセルフマネジメント力につながります。

(2)レジリエンス

困難やストレスに対峙したとき、それを跳ね返し、すばやく回復する力を育むことです。ストレスや困難に対して前向きな姿勢を維持することで、自分自身を守ります。

逆境から立ち直る力を養う方法

レジリエンスとは、「逆境や困難から回復し、前向きに立ち直る力」のことです。ビジネスにおいても、困難な状況を乗り越えるために不可欠な資質とされており、以下の3つの心理的アプローチを実践することで高めることができます。

1.認知的柔軟性:

状況を一方向から見るのではなく、多面的に捉える力。

例:プロジェクトの失敗を「自分の責任」と考えるのではなく、「改善のチャンス」と再解釈することで、成長意欲に変える。

2.ソーシャルサポート:

周囲とのつながりを活用し、心理的な支えを得ること。

例:定期的なチーム内の振り返りや、上司との1on1ミーティングで安心して悩みを共有できる場を持つ。

3.意味づけ(再フレーミング):

出来事にポジティブな意味を見出す力。

例:クレーム対応を「苦情」ではなく、「サービス改善のヒント」と捉えることで、モチベーションを維持する。

これらを日々の業務や対人関係の中で意識的に活用することで、逆境に強い自律型人材としての成長が促進されます。

(3)アンガーマネジメント

怒りの感情をコントロールすることです。怒りに支配されず、ポジティブな方向に向かうことで周囲との良好な関係性を維持します。

(4)マインドフルネス

「今」に集中して瞑想することでストレスを軽減させることです。自分自身の気持ちや状態に気付き、自分自身を客観的に見つめることができます。

(5)キャリアデザイン

自分自身のなりたい姿や目標を描くことです。やりがいを見いだしたり、自己実現を促進したりすることができます。キャリアデザインに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

>> キャリアデザインとは?設計の重要性や方法を分かりやすく解説

https://www.motivation-cloud.com/hr2048/c275

セルフマネジメント能力を高める影響・効果

セルフマネジメントを高めることによる影響や効果についてご説明します。

■生産性の向上

セルフマネジメント能力が高い人は、時間やタスクの優先順位を明確にして効率的に業務を進めることができます。また、自分自身のストレスをコントロールするのも上手なので、常に高いモチベーションで業務に臨むことができます。

さらに、課題改善を図ることや新しいアイデアを出すことも得意なので、結果として仕事の生産性が高くなります。

■風通しの良い職場の実現

セルフマネジメント能力を高めることで、自分自身の行動や感情をコントロールし、冷静に判断することができるようになります。その結果、他者とのコミュニケーションがスムーズになり、人間関係のトラブルを防ぐことができます。

セルフマネジメント能力の高い人は周囲と良好な関係を築くことができるので、風通しの良い職場環境をつくるうえで欠かせない存在だと言えます。

■モチベーションの維持・向上

セルフマネジメント能力を高めることでメンタルヘルスや体調が安定します。心身ともに健やかな状態を維持できるので、常に高いモチベーションを持って仕事に取り組むことができます。

また、セルフマネジメント能力が高まることでストレスを受け流したり、プレッシャーを楽しんだりすることができるようになり、これもまた仕事への意欲向上につながっていきます。

ワークライフバランスの改善と健康増進

セルフマネジメントは、仕事と私生活のバランスを整えるうえで非常に有効です。タスク管理や時間管理、感情コントロールを適切に行うことで、「長時間労働」「休息不足」「慢性的なストレス」といったワークライフバランスを崩す要因を未然に防げます。

たとえば、退勤時間を決めて業務を集中して終える「タイムブロッキング」、感情が乱れた時の「クールダウン時間の確保」などが、実際のセルフマネジメント術として効果的です。

また、健康管理と仕事のパフォーマンスの関係についても、多くの科学的研究があります。

・睡眠:スタンフォード大学の研究では、睡眠時間が6時間未満になると注意力・判断力が大きく低下し、生産性が20%以上落ちるとされています。質の高い睡眠は集中力や感情の安定を支える基本です。

・運動:中強度の有酸素運動(ウォーキングや軽いジョギング)は、脳内のドーパミンやセロトニンを活性化し、ストレス耐性や認知機能を高めます。週3回の運動習慣がある人は、そうでない人に比べて生産性が高い傾向があります。

・食事:血糖値の安定や脳機能維持には、栄養バランスが欠かせません。特に、朝食を取る習慣がある人は、集中力と記憶力の維持に効果があるとされています。

セルフマネジメントが得意な人・苦手な人の違い

セルフマネジメントが得意な人、また苦手な人にはどのような特徴があるのかを見ていきましょう。

セルフマネジメントが苦手な人の特徴

・こだわりが強い

完璧主義でこだわりの強い人は、セルフマネジメントが苦手な傾向にあります。完璧主義の人は自分に厳しいため、目標を達成するために過度に時間をかけたり、自分自身に過度なプレッシャーをかけたりすることがあります。

また、ミスをしたときに精神的にひどく落ち込み、立ち直るのに時間がかかることもしばしばです。このような特徴から自分自身を適切に管理することができず、ストレスを抱えがちになってしまいます。

・頼ることが苦手で自分で抱え込みやすい

人に頼るのが苦手で、何でも自分で抱え込んでしまう人はセルフマネジメントが苦手な傾向にあります。セルフマネジメントとは、自分で自分をコントロールする能力のことですが、業務上の課題を解決するためには周囲との連携や協力が欠かせません。

それゆえ、人に頼るのが苦手な人は効率的に問題を解決することができません。また、自分一人でタスクを抱え込み、業務過多からストレスを抱えてしまうことも少なくありません。

・ストレスを解消するのが苦手

ストレス解消が苦手な人は、セルフマネジメントが苦手な傾向にあります。多かれ少なかれ、誰にでもストレスはあるものですが、ストレスを溜め込みすぎるとメンタルヘルスが不安定になり、仕事においても集中力やパフォーマンスが低下しがちになります。

ストレスをうまくコントロールする能力は、セルフマネジメントの重要な要素です。そのため、セルフマネジメント能力を高めようと思ったら、ストレス解消の手法をいくつか持たなければいけません。

セルフマネジメントが得意な人の特徴

・優先順位をつけるのが得意

タスクなどの優先順位をつけるのが得意な人は、セルフマネジメント能力が高い傾向があります。今すぐやるべきタスクとすぐにやらなくてもよいタスクを切り分けることができるので、常に落ち着いて行動でき、結果的に仕事を効率的に進めることができます。

セルフマネジメント能力のなかでも優先順位の決定は重要な要素であり、優先順位をつけることで自分がフォーカスすべき仕事を明確にすることが、セルフマネジメント能力の高さにつながります。

・ストレスを解消する方法を知っている

ストレスにうまく対処できる人やストレス解消が上手な人は、セルフマネジメント能力が高い傾向にあります。ストレスを解消する方法としては、運動やマインドフルネス、趣味でリラックスすることなどが挙げられます。

一つの方法に頼るというより、複数のストレス解消法を持っているほうがセルフマネジメントをするうえでも効果的です。自分の心の状態を常に把握し、ストレスが溜まってきたなと感じる前に、自分なりの方法でストレスを解消することが大切です。

・物事をポジティブに考えている

物事をポジティブに考えられる人は、セルフマネジメント能力が高い傾向にあります。ポジティブ思考の人は、問題を解決するために前向きなアプローチ方法を考えることができます。

また、常に自身を持ち、自分の能力や可能性を信じることができるので、どんな仕事に対しても前向きに取り組むことができます。ポジティブな姿勢は、セルフマネジメント能力を向上させるために不可欠な姿勢だと言えるでしょう。

セルフマネジメント能力を高める方法とは?

ビジネスシーンにおいて、自分自身の感情を律すること、すなわちセルフマネジメント力を高めるためには具体的に何をしたらよいかを見ていきましょう。

■方法①「モチベーションの公式」を活用する

モチベーションの高さは、「目標の魅力」×「達成の可能性」×「危機感」で構成されていると考えられています。ここでは、それぞれの要素を高めるポイントについてお伝えします。

・目標の魅力(やりたい)を高める「ラダー効果」

ラダーとは日本語で「はしご」の意味で、ラダー効果とは物事を抽象化して(抽象のはしごを上って)捉えることによってモチベーションを高める技術です。

ルーチン業務を行っているメンバーなどは特に、目の前の仕事を「行動」として捉え、自分自身のやっていることに意味を見出せず、モチベーションが低下することがあります。

そこで、業務の意義や背景、その仕事を通じて成し遂げられることなど、行動や業務を抽象化して捉えることで、モチベーションを高めることができます。

・達成可能性(やれそう)を高める「マイルストーン効果」

達成可能性を高めるためには、目標達成までの道のりを明確にすることが重要です。 大きな目標のみ掲げていると、目標が達成できるイメージが持てず、モチベーションが低下します。

マイルストーン(小目標)を設けどのようなプロセスで達成できるのか、イメージを持つことで達成可能性を感じられるようになります。

・危機感(やらなきゃ)を高める「コミットメント効果」

人間は、ひとたび自分が決定を下したり、ある立場を取ったりすると、自分の中でその「一貫性」を保とうとする圧力がかかります(一貫性の原理)。

そのため、自分で決めた目標を周囲に発信し、自らのコミットメントを引き出すことで効果的な危機感を醸成することができます。

参考:モチベーションをアップさせる方法は?原因や組織レベルで行う施策を解説

■方法②「スイッチ&フォーカス」を活用する

続いて、「セルフマネジメントがうまくできていないな…」と感じたとき、すぐに使える「思考」の切り替え方を5つ、例とともにお伝えします。

・「タイムスイッチ」:「時間」を短期⇔長期、過去⇔未来と切り替える

(例:「希望の部署じゃないけれど、将来の専門性を高めるためにはいい経験だ」)

・「ズームスイッチ」:「視界」を、低⇔高、狭⇔広と切り替える

(例:「あの人がこんな発言をするのは、今○○という仕事をしているからなんだな」)

・「ゴールフォーカス」:「ゴール」に立ちかえり、目的視点から現状を見る

(例:「昔のやり方のほうがいいと思っていたけれど、目的に立ち返ると今の手法が適切だな」)

・「チャンスフォーカス」:隠されたチャンスに目をむけ、チャンスの視点から現状を見る

(例:「ただのメールだけど、この一通から大型案件の受注が決まるかもしれない」)

・「リスクフォーカス」:奥に潜んだリスクの視点から現状を見る

(例:「重要じゃない仕事と思っていたけれど、自分がミスをしたら他の部署が困るな」)

人間は「限定合理的な感情人」であるからこそ、セルフマネジメントがうまくいかない瞬間が誰でもあります。そんな時、「スイッチ&フォーカス」で思考を切り替え、素早く行動を変えてみましょう。

■方法③ 習慣化のための具体的なステップ

習慣形成には科学的なメカニズムがあり、基本は「きっかけ(Cue)→行動(Routine)→報酬(Reward)」という習慣ループに基づいています。

たとえば、朝起きた後(きっかけ)にストレッチをする(行動)と、気分がスッキリする(報酬)という流れを繰り返すことで、行動が定着します。

このループを活用した方法が「小さな習慣」アプローチです。これは、最初から高い目標を掲げるのではなく、「1日1分の深呼吸」「毎朝デスクを拭く」など、失敗しにくい小さな行動から始めることで、成功体験を積み上げていきます。

たとえば「1ページだけ本を読む」ことを習慣にしていた人が、気づけば30分読書するようになった例もあります。小さな成功が積み重なることで、モチベーションが自然と高まり、持続可能な習慣へと進化していきます。

21日間の法則を活用した新習慣の定着方法

「21日間の法則」とは、「新しい習慣は21日続ければ定着する」とされる説ですが、これは1950年代に形成外科医マクスウェル・マルツの観察から広まったものであり、科学的には個人差が大きいとされています。

現在では「習慣の定着には平均66日」かかるという研究(ロンドン大学、2009年)もあり、21日はあくまで“スタートライン”と捉えるべきです。

習慣化の成功には、トラッキング(記録)が効果的です。以下の方法が有効です:

・習慣記録アプリ(例:Habitica、Streaks):ゲーミフィケーション要素で継続を促進

・ジャーナリング:日々の気づきや進捗をノートに書き、感情や動機を可視化

・ビジュアル化(習慣カレンダー):実施した日に印をつけて「連続実績」を目で確認

これらのツールを用いることで、自分の習慣の定着状況が見える化され、継続への意欲が維持しやすくなります。

■方法④ デジタルツールを活用したセルフマネジメント

セルフマネジメントを効率的に行うには、デジタルツールの活用が非常に有効です。以下に代表的なアプリとその特徴を紹介します。

・Todoist(タスク管理)

シンプルかつ柔軟なタスク管理アプリ。期限設定、優先度、プロジェクト分類が可能で、チーム共有にも対応。

・Toggl(時間追跡)

ボタン一つで作業時間を記録。何にどれだけ時間を使っているかを視覚化でき、時間の無駄を発見できます。

・Notion(目標設定・情報管理)

タスク、目標、日記、読書記録などを自由にカスタマイズ。テンプレートも豊富で、自分専用のセルフマネジメントダッシュボードが作れます。

これらを組み合わせることで、より強力なマネジメント環境を構築できます。たとえば、「Notionで目標を設計し、Todoistで日々のタスクに落とし込み、Togglで実行時間を管理する」といった活用方法が効果的です。

ただし、デジタルツールの使いすぎは「入力疲れ」や「計画倒れ」につながることもあります。週に1回はアプリを見直し、「やりすぎていないか」をセルフチェックすることも、健全な運用のために欠かせません。

セルフマネジメントで実現可能な働き方

■働き方①リモートワーク

個々人のセルフマネジメント力が高まれば、リモートワーク下での個人の生産性が高まり、会社としての生産性も高まります。

リモートワークとは、デジタルツールを利用した時間や場所にとらわれない自由な働き方のことを指します。また、リモートワークと一言に言っても、働く場所や環境の違いで細かく分類することができます。

代表的な分類の1つ目としては、従業員の自宅で勤務をする「在宅勤務」、2つ目に、取引先のオフィスや移動中の車内や駅、カフェなどで働く「モバイルワーク」、3つ目にコワーキングスペースやシェアオフィス、レンタルオフィスなどの、専門の事業者が提供している施設で勤務をする「サテライトオフィス勤務」があります。

どの分類においても、セルフマネジメント力のあるビジネスマンは生産性の高いリモートワークができることでしょう。

※参考:在宅勤務(テレワーク)普及に伴い増加した人事課題の解決策とは?生産性向上に必要なマネジメントについて

自宅勤務での生産性を維持するセルフマネジメント術

リモートワークには柔軟さという利点がある一方で、集中力の低下や仕事と私生活の境界が曖昧になるという課題もあります。これらに対処するためには、意識的なセルフマネジメントが不可欠です。

まず集中力の維持には、「ポモドーロ・テクニック(25分集中+5分休憩)」や、開始・終了時間を決める「タイムブロッキング」が効果的です。また、作業スペースを物理的に区切ることで、脳に“仕事モード”を認識させる環境づくりも重要です。

境界線を保つには、着替え・通勤の代替行動(例:朝の散歩)や、終業後の通知OFFルールを設けるなど、生活リズムを明確にする工夫が有効です。小さな習慣の積み重ねが、自宅勤務でも高いパフォーマンスを支える鍵となります。

■働き方②ティール組織

ティール組織とは、非中央集権型・非階層型の組織の理念形のことで、VUCA時代に新たに誕生した組織モデルのことです。

注意点として、ティール組織を成立させるためには、「結節点」となる管理者やマネージャーがいないと、個々のセルフマネジメント力が高くても成立しないことを認識しておく必要があります。

なぜかというと、組織というのは人の集まりであり、人同士の関係性のネットワークです。例えば、10人のチームなら10×9÷2で45本、100人なら100×99÷2で4950本の関係性が存在します。

すなわち、組織の規模が大きくなればなるほど、いくら個々人が自己管理できていたとしても、関係者との結節がうまくできないことで、組織は崩壊してしまいます。

よって、結節点が存在することが前提にはなりますが、セルフマネジメント力の高い個人が集まる組織では、「個々人が自分らしさを発揮しながら、能動的に意思決定をおこない、動くことができる組織」、ティール組織を実現することができます。

▼【ティール組織】に関する記事はこちら

■働き方③パラレルキャリア

パラレルキャリアとは、経営学者のピーター・F・ドラッカーによって提唱された言葉で、本業を持ちながら第二の活動をすることです。

第二の活動に明確な定義はなく、別の企業への就職や自営業のみならず、ボランティア活動など、「キャリアアップやスキルアップ、本業では得られない経験」などを目的としていることが多くあります。

ひとつの仕事を本業ととらえず、すべての仕事、活動に本業と同じように取り組むことがあるため「複業」と言われることもあります。

セルフマネジメント力の高い人は、効率よく業務を行い、また、一時の感情に左右されないことによって、様々なキャリアに自ら挑戦することができます。

▼パラレルキャリアに関する記事はこちら

パラレルキャリアとは?企業のメリットや導入する方法について徹底解説

【参考資料のご紹介】

「心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つの方法」はこちらからダウンロードいただけます。

■働き方④フリーランス・独立起業

フリーランスや独立起業家にとって、セルフマネジメント能力は生産性や信頼性を左右する“生命線”です。組織に所属せず自由な働き方ができる反面、自らを律し、計画的に仕事を進めなければ成果に直結しません。特に重要とされるのは以下の3点です:

・時間管理:業務とプライベートの境界が曖昧になりやすいため、明確なスケジュール管理が必須。

・自己規律:納期や品質を自分自身でコントロールする意志力が必要。誘惑や先延ばしと戦う力が問われます。

・リスク管理:収入変動や契約トラブルに備え、収支管理・保険・スキルアップ投資など自衛策を講じる必要があります。

フリーランス・起業家の成功には「自分を管理する力=セルフマネジメント」が不可欠です。技術力やアイデアと同等、あるいはそれ以上に重要なビジネス基盤といえます。

組織改善のことならモチベーションクラウド

リンクアンドモチベーションは、導入実績12,560社、509万人以上という国内最大級のデータベースによる精度の高い組織診断と、コンサルタントの併走による実行力のある改善を行ってきました。

・業績が上がらず、組織にまとまりもない

・いい人材の採用や育成が進まない

・給与や待遇への不満が挙がっている

といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。

▼モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちら

記事まとめ

いかがでしたでしょうか。セルフマネジメント力が高い人はどんな環境下においても安定的にパフォーマンスを出すことができます。

また、働き方改革も進み労働環境が変化する中、「セルフマネジメント力」の高い人の市場価値は上がっています。

ご自身が納得いくキャリアを歩むための一つの考え方として、また、変化する環境に対応する為の解決策の一つとして、ぜひ「セルフマネジメント」に着目する、そんなきっかけになればと思います。

従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら

(参考)マネジメントとは?定義や役割・今後必要なスキルを解説

セルフマネジメントに関するよくある質問

Q:セルフマネジメントとは?

セルフマネジメントとは、自分自身を管理する能力のことです。個人が自分の生活や仕事を効率的に管理するために必要なスキルであり、時間管理、ストレス管理、目標管理、コミュニケーションなど様々なスキルが含まれます。

セルフマネジメント能力を高めることで、仕事の生産性を向上させたり、ストレスを軽減したりすることができるので、結果として目標達成や自己実現の可能性も高まっていきます。

Q:セルフマネジメント能力を高めるには?

セルフマネジメント能力を高めるうえで重要なのは目標を明確にすることです。自分にとって大切な目標を設定し、それに向かって日々努力することで自己管理の能力が向上します。何を達成したいのかを明確にすることで、そのために必要な行動・計画も明確になります。

また、仕事をするうえでは失敗することもありますが、目標が明確になっていると失敗した場合でもすぐに自分自身を立ち上がらせることができます。その他、スケジュール管理やプライオリティの設定、ストレス管理などもセルフマネジメント能力を高めるうえで重要な要素です。

セルフマネジメントとセルフコントロールの違いは何ですか?

セルフマネジメントとセルフコントロールは、自己管理に関する概念ですが、対象や時間軸において明確な違いがあります。

・セルフマネジメントは、目標達成や成長を目的とした長期的・包括的な自己管理です。時間の使い方、目標設定、健康管理、モチベーション維持など、多面的に自分をコントロールする力を指します。

・セルフコントロールは、衝動や感情の爆発を抑えるといった短期的・即時的な感情や行動の制御を意味します。怒りを抑える、誘惑に負けない、といった瞬間的な自己抑制に用いられます。

ビジネスシーンでの使い分け例

1.会議中にイライラを抑える → セルフコントロール

2.1年間の目標に向けて月ごとに計画を立てる → セルフマネジメント

3.納期直前のプレッシャー下で冷静さを保つ → セルフコントロール

4.健康維持のために毎朝30分運動を習慣化する → セルフマネジメント

このように、セルフコントロールはセルフマネジメントの一要素であり、両者を場面に応じて使い分けることが、仕事でのパフォーマンス向上に繋がります。